Leben wir in finsteren Zeiten, oder ist die allgegenwärtige Klage über den dystopischen Zustand der Welt nur die Folge einer falschen Wahrnehmung? Für Letzteres plädiert Steven Pinker in einem Vortrag, den er vor einem Monat in Zürich hielt. Pinker ist mir aus meinem Germanistik-Studium als Linguist ein Begriff; sein Buch The Language Instinct war im Grundstudium Pflichtlektüre.

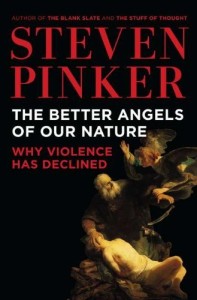

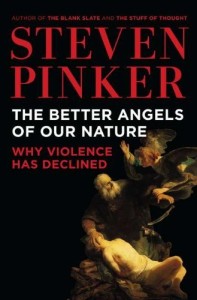

Mittlerweile beschränkt sich Pinker nicht mehr auf sein angestammtes Gebiet der Kognitionspsychologie, sondern ist zum Universaldenker avanciert, der sich zu den ganz grossen Menschheitsfragen äussert. So auch in Zürich, wo er auf Einladung des UBS International Center of Economics in Society einen Vortrag zu «The Past, Present, and Future of Violence» hielt, in dem er die wesentlichen Punkte seines Buches The Better Angels of Our Nature von 2011 präsentierte (der komplette Vortrag ist hier eingebettet).

Pinkers Kernthese ist schnell zusammengefasst: Allen Unkenrufen zum Trotz ist die Geschichte der Menschheit eine Erfolgsgeschichte, denn die Welt war noch nie so friedlich wie heute. Die täglichen Meldungen über kriegerische Konflikten, Terroranschläge und Amokläufe mögen darüber hinwegtäuschen, aber weltweit ist die Zahl der Opfer von Gewalttaten stark rückläufig ist. Egal, welche Statistik man heranzieht, Gewalt ist in so ziemlich jeder Ausprägung – seien es Kriege, Morde, Folter oder Todesstrafe – deutlich im Abnehmen begriffen.

Der Linguist wagt sich an die ganz grossen Fragen.

Bevor ich zur obligaten Kritik komme, möchte ich doch festhalten, dass mir die Grundaussage Pinkers eigentlich sehr sympathisch ist. Wie ich hier schön früher geschrieben habe, halte ich unsere Gegenwart durchaus nicht nur für schlecht. Und wenn Pinker darauf hinweist, dass Krieg in Westeuropa während Jahrhunderten Normalzustand war, heute aber fast undenkbar scheint, oder dass Sklaverei und Folter, die mittlerweile weltweit geächtet sind, über Jahrtausende hinweg unbestrittener Bestandteil jeder menschlichen Kultur waren, dann relativiert das die Klage über die vermeintliche Unmenschlichkeit der kapitalistischen Gesellschaft schon etwas. Als Psychologe kann Pinker auch diverse Mechanismen benennen, die dazu führen, dass man entgegen der tatsächlichen Zahlen zum Eindruck gelangen kann, Gewaltverbrechen würden zunehmen.

Ebenfalls recht hat Pinker mit der Feststellung, dass Terroranschläge und Schulmassaker zwar schreckliche Ereignisse seien, im Vergleich mit einem «richtigen Krieg» im Grunde aber als vernachlässigbar erscheinen. Nimmt man etwa den Vietnamkrieg als Referenz, dem je nach Schätzung zwischen 1.5 und 3.6 Millionen Menschen zum Opfer fielen, werden die 130 Toten der Anschläge von Paris – Pinkers Vortrag fand nur drei Tage nach den Attentaten statt – statistisch irrelevant. Trotz aller Schreckensmeldungen ist unser Leben heute so friedlich wie noch nie.

Wie gesagt: Von der grundsätzlichen Haltung her ist mir das durchaus sympathisch, und es würde nicht schaden, wenn Fakten wie die zurückgehenden Mordraten in der politischen Diskussion vermehrt beachtet würden. Aber auch mein Wohlwollen ändert nichts daran, dass Pinkers Argumentation in so ziemlich jedem Punkt angreifbar ist.

Dass Pinker diverse Dinge zusammenwirft und seine Ausführungen nicht nur auf Kriege und Morde beschränkt, sondern auch das Abnehmen von häuslicher Gewalt und Repressionen gegen Homosexuelle sowie den boomenden Vegetarismus als Belege für den Rückgang von Gewalt anführt, hat schon fast etwas Drolliges. Weitaus heikler sind aber grundsätzliche methodische Probleme. Der MIT-Professor ist definitiv kein Historiker, sondern zuerst und vor allem ein positivistischer Zahlenhuber. Sein Vortrag ist denn auch im Wesentlichen eine Aneinanderreihung unzähliger Statistiken, Grafiken und Kurven, die stets das Gleiche illustrieren sollen: Alles wird immer besser.

Die Top 20 schrecklichsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte nach Steven Pinker.

Mit seinem umfangreichen Zahlenmaterial kann Pinker erstaunliche Zaubertricks vollführen. Spontan würde man beispielweise meinen, dass die beiden Weltkriege jeweils zu gigantischen Peaks in den diversen Kurvendiagrammen führen müssten. Pinker gelingt es aber, selbst diese statistischen «Ausreisser» zu relativieren, indem er nicht von absoluten Zahlen, sondern vom Verhältnis der Zahl der Kriegsopfer im Vergleich zur Weltbevölkerung ausgeht. So gemessen erreicht der Zweite Weltkrieg lediglich Platz 9 auf der Rangliste der opferreichsten Konflikte. Der erste Platz gebührt dagegen der An-Lushan-Rebellion im China das 8. Jahrhunderts.

Spätestens bei solchen Vergleichen wird offensichtlich, dass Pinker wenig Verständnis für quellenkritische Überlegungen hat. Denn natürlich ist es mehr als fragwürdig, ein über tausend Jahre zurückliegendes Ereignis auf diese Weise – vermeintlich – präzise zu erfassen und mit einem modernen Krieg zu vergleichen.

Interessanter als reine Statistik sind aber ohnehin die Erklärungen für den ausgemachten Trend: wenig überraschend bieten Pinkers Ausführungen reichlich Angriffsflächen. Ich möchte hier nicht im Detail auf die verschiedenen Gründe eingehen, die er für den Rückgang der Gewalt anführt, und beispielhaft nur einen rausgreifen. Pinker sieht in der Alphabetisierung eine Ursache für die Erweiterung dessen, was der Philosoph Peter Singer als «empathy circle» bezeichnet. Indem die Menschen Erzählungen lesen, lernen sie andere Standpunkte kennen und können sich deshalb besser empathisch in ihre Mitmenschen einfühlen. Das wiederum macht es schwieriger, in einem Fremden ein nicht-menschliches Wesen zu sehen, dem man jedes erdenkliche Leid antun kann. Das klingt zwar sehr nett, wird aber spätestens dann fragwürdig, wenn man sich konkrete Beispiele anschaut. So dürfte der Alphabetisierungsgrad im Deutschland der 1930er Jahre im weltweiten Vergleich sehr hoch gewesen sein. Doch auch eine blühende Literatur hat das Volk der Dichter und Denker nicht am Holocaust gehindert. Einzelne Ereignisse sind für Pinker aber nur als Datenpunkt in der grossen Statistik interessant; deshalb kann selbst ein Ereignis wie der Holocaust seine These nicht widerlegen.

Obwohl Pinker nicht so naiv ist zu behaupten, dass die von ihm erzählte Geschichte zwangsläufig so weitergehen muss, ist seine Argumentation doch stark teleologisch angehaucht. Es gibt einen grossen geschichtlichen Bogen, und alles, was diesem widerspricht, sind Einzelfälle, die von seiner Zahlenmühle erbarmungslos klein gerieben werden. Und Gegenbeispiele gibt es zuhauf. So kennen heute zwar tatsächlich (fast?) alle Länder zumindest nominell Folterverbote, wenn es aber darauf ankommt, sind sich selbst Staaten wie die USA nicht zu schade, zur Folter zu greifen. Zwar werden solche Praktiken mit juristischen Gutachten legitimiert, aber letztlich zeigt sich hier sehr deutlich: Ob und welche Form von Gewalt zum Einsatz kommt, hängt weitaus mehr von der spezifischen Situation als von einer übergreifenden geschichtlichen Logik ab. Der Historiker Jörg Baberowski bringt es in einem Interview in der aktuellen Ausgabe des Magazins des Tages-Anzeigers auf den Punkt: «Gewalt ist eine Ressource, derer sich jeder bedienen kann.» Und ob man sich ihrer bedient, hängt primär von der jeweiligen Konstellation ab.

Es gäbe noch einiges zu Pinkers Version der Weltgeschichte zu sagen, ich möchte hier aber nur noch auf einen Punkt eingehen, der auch der Grund ist, warum ich ihm einen Blogeintrag widme. Pinker äussert sich auch zu Utopien, denn in diesen sieht er eine der Ursachen für Gewalt. Anhänger von utopischen Ideologien wähnen sich im Besitz der alleinigen Wahrheit, was sie zu jeglicher Gewalttat ermächtigt. Denn wer meint, im Namen einer höheren Gerechtigkeit zu agieren, kann jede Handlung rechtfertigen. Kommt hinzu, dass Utopien nicht vom Individuum, sondern von einer harmonisch funktionierenden Gesellschaft ausgehen. Der Einzelne ist nur ein Rädchen im grossen sozialen Getriebe. Wenn er den reibungslosen Ablauf stört, kann er im Interesse des utopischen Ganzen getrost eliminiert werden.

Karl Popper sieht in der Utopie den Ursprung des Totalitarismus.

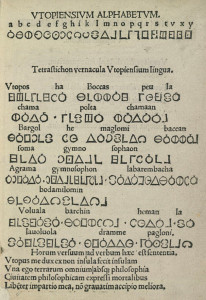

Diese Gleichsetzung von Utopie und Totalitarismus hat, wie bereits Rick Searle in seinem Blog dargelegt hat, eine lange Tradition. Ihr prominentester Vertreter ist Karl Popper, der in Die offene Gesellschaft und ihre Feinde (1945) eine direkte Linie von Platon über Morus, Hegel und Marx bis zu Sowjetterror und Nationalsozialismus zieht. Dieses Verständnis von Utopie hat freilich wenig mit dem Utopiebegriff zu tun, wie er etwa in der Literaturwissenschaft oder der Politologie verwendet wird, und wurde in der Vergangenheit schon oft kritisiert. Popper und Pinker ignorieren die Tradition der anarchistischen Utopie – siehe dazu den Eintrag zu News from Nowhere – komplett und gehen zudem davon aus, dass Utopien zur Umsetzung gedacht sind, was sie in der Mehrheit der Fälle nicht sind.

Was Pinker bei seiner Utopie-Kritik ebenfalls übersieht, ist, dass er selbst an einer grossen utopischen Erzählung bastelt. Das beginnt schon damit, dass er von einer klar definierten menschlichen Natur ausgeht, die – natürlich mit den Mitteln der kognitiven Psychologie – adäquat beschrieben werden kann. Die Utopie kann nur deshalb von sich behaupten, die beste alle Staatsformen zu sein, weil sie der wahren menschlichen Natur entspricht, und Pinkers Argumentation baut ebenfalls darauf auf, dass bei allem historischen Wandel so etwas wie eine überzeitliche menschliche Natur existiert, die sich mittels richtiger Massnahmen und politisch-sozialen Einrichtungen modellieren und in gewünschte Bahnen lenken lässt. Diese Überzeugung steht am Beginn jedes utopischen Entwurfs und ist für die Utopie letztlich von grundlegenderer Bedeutung als eine totalitäre Ausgestaltung des Staatsentwurfs.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Jörg Baberowski in dem bereits erwähnten Interview seinerseits gegen Pinker Stellung bezieht. Im Gegensatz zu Pinker versteht Baberowski explizit nicht als Abfolge von zwangsläufig auseinander hervorgehenden Ereignissen:

Wenn Historiker eine Geschichte erzählen, verknüpfen sie zufällig aus der Vergangenheit überlieferte Ereignisse kausal miteinander und unterstellen, ein Ereignis A habe ein später geschehenes Ereignis B verursacht. Aber es hätte auch alles anders kommen können.

Baberowski erteilt aber nicht nur grossen historischen Erzählungen eine Absage, er verneint zudem schlichtweg, dass es so etwas wie einen fortschreitenden Zivilisierungsprozess gibt:

Ich glaube nicht an die Verbesserung des Menschengeschlechts und die Erreichbarkeit des ewigen Friedens. Ich glaube nicht daran, dass man Menschen modellieren und zivilisieren kann.

Auch Baberoskwi könnte man manches erwidern; wo er aber sicher Recht hat, ist in der Kritik an Pinkers grosser Fortschrittserzählung. Pinker ist der Ansicht, dass gewisse historische Errungenschaften unumkehrbar sind, dass beispielsweise Sklaverei und Folter nie wieder zur Norm werden. Dies wirkt aus unserer aktuellen Perspektive durchaus überzeugend. Wir können uns in der Tat kaum vorstellen, dereinst wieder Sklaven zu halten oder öffentlichen Hinrichtungen und Verstümmelungen beizuwohnen. Allerdings ist das just das, was der IS derzeit vollführt. Pinker würde hier wohl einwenden, dass die Greueltaten des Kalifats vor allem auf einen propagandistischen Effekt abzielten – und dies mit Erfolg – , zahlenmässig aber kaum ins Gewicht fallen. Diese Argumentation hat durchaus etwas für sich, aber eine Gewissheit, dass sich die Geschichte so weiterentwickelt, wie von Pinker skizziert, gibt es dennoch nicht.

Pinkers Ansatz ähnelt dem von Francis Fukuyama nach dem Niedergang der Sowjetunion beschworenen «End of History», der Auffassung, dass die Geschichte der Menschheit zwangsläufig zum Triumph freiheitlicher Demokratien führen muss. Beide Autoren lehnen Utopien erklärtermassen ab, übersehen dabei aber, dass sie im Grunde selber von einem utopischen Endzustand ausgehen. Der entscheidende Unterschied zur klassischen Utopie ist dabei, dass ihre ideale Staatsform nicht erst realisiert werden muss, sondern angeblich bereits existiert. Ihre Utopie ist die Gegenwart.

Literatur

Balasopoulos, Antonis: «Anti-Utopia and Dystopia: Rethinking the Generic Field». In: Vlastaras, Vassilis (Hg.): Utopia Project Archive, 2006–2010. Athens 2011, 59–67.

Engels, Friedrich: «Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft» (1880). In: Marx, Karl/Engels, Friedrich: Werke. Bd. 19. Berlin 1973, 177–228.

Fukuyama, Francis: The End of History and the Last Man. New York 1992.

Pinker, Steven: The Better Angels of Our Nature. The Decline of Violence in History and Its Causes. London 2011.

Popper, Karl R.: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Bd. 1: Der Zauber Platons. München 1975 (Original: The Open Society and Its Enemies, I. The Spell of Plato. London 1945).

– : Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Bd. 2: Falsche Propheten. München 1980 (Original: The Open Society and Its Enemies, I. The High Tide of Prophety. London 1945).