Erschienen in der Zeitschrift für Fantastikforschung 11, 2016.

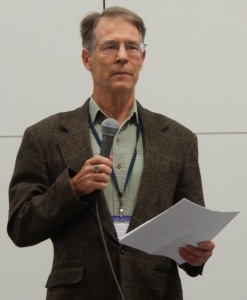

Kim Stanley Robinson spricht über seinen Roman Aurora. Siehe dazu auch mein Review Essay.

Kim Stanley Robinson, warum schreiben Sie SF?

In meinen Augen wird die Welt, in der wir leben, mehr und mehr zu einem SFRoman. Deshalb ist SF heute auch die adäquateste Form von Realismus. Mit den althergebrachten Mitteln des realistischen Romans kann ich dagegen keine relevanten Aussagen zur Gegenwart mehr machen. SF war mal ein literarisches Ghetto, aber heute ist die Welt selbst zum Ghetto geworden. Oder vielmehr: Die Welt erkennt allmählich, dass das Ghetto der Zeit schon immer voraus war.

Dennoch wird SF nach wie vor nicht überall ernst genommen.

Dieses Problem ist meines Wissens in Europa, insbesondere im deutschsprachigen Raum, deutlich ausgeprägter als im englischsprachigen. Wolfgang Jeschke etwa war ein hervorragender Schriftsteller, der nicht die Anerkennung erhielt, die er eigentlich verdient hätte. Auch Stanisław Lem hat sehr darunter gelitten, dass man ihn vielerorts nicht als ernsthaften Autor wahrnahm.

Haben Sie in den USA nicht mit diesem Problem zu kämpfen?

Doch, und als ich jünger war, hat es mich auch beschäftigt, dass es möglicherweise Menschen gibt, denen meine Bücher gefallen könnten, die sie aber nur deshalb nicht lesen, weil sie als SF vermarktet werden. Mittlerweile bin ich aber zu Einsicht gelangt, dass es nicht mein Problem ist, wenn manche Leute nicht begreifen, dass SF die wichtigste Ausdrucksform der Gegenwart ist. Letztlich haben wir es hier mit einem Klassensystem und schlichtem Snobismus zu tun. Ob ein Buch im New York Times Book Review besprochen und für die großen Literaturpreise nominiert wird, hängt nicht von inhaltlichen oder formalen Kriterien ab. Der genau gleiche Steampunk-Roman würde komplett unterschiedlich wahrgenommen, je nachdem, ob er als Trade Paperback bei Viking oder als Mass Market Paperback bei Del Rey erscheint. Es sind völlig arbiträre Zuschreibungen, die nur dazu dienen, gewisse Gruppen einzubeziehen und andere auszugrenzen. Diesen soziologischen Faktoren entkommt man nicht. Glücklicherweise ist es auch eine Altersfrage; in jüngeren Generationen ist dieser Dünkel weit weniger verbreitet.

Was waren für Sie die wichtigsten Einflüsse als Autor?

Das waren vor allem die Autoren der New Wave, die zwischen 1965 und 1975 geschrieben haben. Also Samuel R. Delany, Ursula LeGuin, Joanna Russ, Gene Wolfe und Thomas Disch. Daneben auch Stanisław Lem und die Strugatzki-Brüder. In meiner Anfangsphase als Autor habe ich ohnehin fast alles gelesen; Gabriel García Márquez und Peter Matthiessen waren ebenfalls wichtig. Oder Joyce Cary, der heute nicht mehr so bekannt ist. Später kam dann noch Virginia Woolf hinzu.

Wie steht es mit dem Philip K. Dick, zu dem Sie promoviert haben?

Die Idee, über Dicks Werk zu schreiben, stammte von Fredric Jameson, der meine Dissertation betreute. Ich bewundere Dick sehr. Obwohl er unglaublich schnell schrieb, sind seine Romane formal hervorragend gebaut. Er war eine Art Naturtalent. Sein Interesse für metaphysische Fragen ist mir aber immer fremd geblieben. Er war nie die Art von Autor, bei denen ich beim Lesen dachte: „Solche Romane möchte ich einmal schreiben.“

Mit Aurora haben Sie sich einem relativ klar umrissenen Subgenre zugewandt, dem Generation-Starship-Roman. Gab es dafür einen speziellen Anlass?

Ich versuche, mich nicht zu wiederholen. Zugleich mag ich fast alle SF-Subgenres und möchte deshalb jedes einmal ausprobieren. Mittlerweile bin ich mit den meisten durch. Ich klettere gewissermaßen den Baum der SF hoch und schneide fortlaufend Äste ab. Und irgendwann bin ich dann ganz oben.

Ein Genre, das in Ihrer Sammlung noch fehlt, ist die Space Opera.

Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Wenn mir ein entsprechender Plot einfallen würde, würde ich mit Begeisterung einen Roman im Stile Ian Banks oder Ken McLeods schreiben. Bislang fehlt mir aber die zündende Idee. Vielleicht ist Aurora ja meine Space Opera.

Sie gelten gemeinhin als Vertreter der Hard SF. Die fehlende Wissenschaftlichkeit der Space Opera wäre für Sie kein Problem?

Sie gelten gemeinhin als Vertreter der Hard SF. Die fehlende Wissenschaftlichkeit der Space Opera wäre für Sie kein Problem?

Die verschiedenen Subgenres der SF haben unterschiedliche Ansprüche, was die Wissenschaftlichkeit angeht. Das Spektrum reicht von möglichst hoher Wissenschaftlichkeit bis zu Romanen, die im Grunde Fantasy sind, die diesen Umstand aber mit einer quasi-wissenschaftlichen Rhetorik verschleiern. Ich mag alle Varianten, und die Vorstellung, dass Ian Banks seine Culture-Romane nicht geschrieben hätte, weil es unmöglich ist, sich schneller als das Licht fortzubewegen, ist absurd. Es wäre, als würde man sagen, dass Tolkien besser nie The Lord of the Rings geschrieben hätte, weil wir nicht nach Mittelerde reisen können. Jede Geschichte ist in einem Genre mit spezifischen Regeln angesiedelt, die dem Leser bekannt sind und mit denen ich als Autor spielen kann. Zu diesen Regeln gehört auch, dass nicht überall der gleiche Grad von Wissenschaftlichkeit erwartet wird. In meinem Roman Galileo’s Dream etwa geht es um Zeitreisen, und Zeitreisen sind per se physikalisch unmöglich. Um die Unmöglichkeit dieses zentralen Elements zu überdecken, habe ich die Sprache der Quantenmechanik bemüht, aber das ändert nichts daran, dass die Geschichte eigentlich Fantasy ist. In meiner Vorstellung wurde der Roman auch immer mehr zu einer Art Renaissance-Romanze in der Art von Johannes Keplers Somnium oder Francesco Colonnas Hypnerotomachia Poliphili.

Andernorts sind Sie dann aber wieder sehr präzise bei der wissenschaftlichen Fundierung.

Ja, aber das variiert sogar innerhalb eines Romans. Die künstliche Intelligenz etwa, die in Aurora als Erzähler fungiert, ist eine ziemlich wilde Extrapolation dessen, was heute machbar ist. Wir wissen schlicht und ergreifend nicht, ob es je möglich sein wird, Qubits so zu stabilisieren, dass sich auf dieser Basis ein Quantencomputer bauen ließe. Und wir haben nach wie vor keine Ahnung, was Bewusstsein eigentlich ist und wie es entsteht. Der Computer, der für die Konstruktion des Romans zentral ist, ist somit hochgradig unplausibel. Andererseits habe ich großen Wert darauf gelegt, dass ich die Flugbahn des Raumschiffs beim Wiedereintritt in unser Sonnensystem so präzise wie möglich angebe. Freunde bei der NASA haben mir bei den nötigen Berechnungen sehr geholfen. Tatsächlich kehrt das Schiff nur deshalb im Jahr 2894 zurück, weil das einer der wenigen Momente ist, an dem die Planeten so stehen, dass diese Flugbahn überhaupt möglich ist.

Mit der künstlichen Intelligenz haben Sie einen für Ihre Verhältnisse ungewöhnlichen Erzähler gewählt.

Im Laufe meiner Karriere ist die Erzählinstanz in meinen Romanen immer wichtiger geworden, sie wurde mehr und mehr zu einer eigenen Figur. Im Falle von Aurora hatte ich einen Traum, in dem mir die künstliche Intelligenz erklärt hat, dass sie die Rolle des Erzählers übernehmen müsse. Das war für mich doch ziemlich überraschend, aber als ich darüber nachdachte, erkannte ich, dass diese Anlage zwar sehr schwierig sein würde, dass sie sich aber lohnen könnte. Mir war aber auch sofort klar, dass diese Erzählinstanz im letzten Kapitel, das wieder auf der Erde spielt, nicht mehr anwesend sein würde. Daraus ergab sich ein formales Problem, das ich löste, indem ich sowohl das erste wie auch das letzte Kapitel im Präsens und aus Freyas eingeschränkter Perspektive erzähle. Die beiden Kapitel bilden auf diese Weise eine Klammer, und ich hoffe, dass das dem Leser den Perspektivenwechsel am Ende erleichtert. Normalerweise benutze ich in meinen Romanen einen personalen Erzähler, also eine Erzählung in der dritten Person, bei der man ganz nahe am Innenleben einer Figur ist. Mit dem Computer als Erzähler war das nicht möglich, denn dieser macht sich keine Gedanken darüber, was Menschen denken. Das war für mich sehr ungewohnt, weil ich außerhalb von Kurzgeschichten nie einen neutralen Erzähler verwende. Normalerweise gibt es in meinen Romanen mehrere Figuren, die je nach Kapitel abwechselnd als Fokalisationspunkt dienen. Der Computer dagegen beginnt als neutraler Erzähler, wird dann aber zusehends zum Ich-Erzähler – beides für mich ungewohnte Formen. Ich konnte deshalb beim Schreiben nicht auf meine üblichen Tricks zurückgreifen, was die Arbeit sehr schwierig machte. Weil ich wollte, dass man als Leser etwas von dieser Schwierigkeit mitkriegt, ließ ich den Computer zu Beginn ebenfalls mit dem Akt des Erzählens hadern.

Sie spielen hier bewusst mit den erzählerischen Formen. Macht sich da auch Ihr Literaturstudium bemerkbar?

Ich denke schon. Narratologie und generell die Theorie des Romans interessieren mich nach wie vor sehr. Ich kaufe regelmäßig Neuerscheinungen, die sich mit Form und Methode des Romans beschäftigen. Als Erzähler rekapituliert der Computer im Grunde die Geschichte des englischen Romans. Er beginnt bei der Geburt des Romans im frühen 18. Jahrhundert als Erzähler im Stile von Daniel Defoe. Defoe verwendet zwar oft einen Ich-Erzähler, dieser fühlt sich aber keineswegs wie ein moderner Ich-Erzähler an, sondern mehr wie ein neutraler Erzähler. Die Sicht auf die Dinge ist sehr direkt und ungebrochen. Robinson Crusoe oder Moll Flanders berichten, wie sie sich fühlen, sie spekulieren aber nichts über das Innenleben der anderen Figuren. So verfährt auch der Computer zu Beginn. Beim Schreiben wurde der Computer immer mehr zu einer handelnden Figur, die in das Geschehen eingreift. Das gefiel mir und ich ließ ihn im Erzählen immer selbstsicherer werden. Das Ende, als alle Menschen schlafen und nur noch der Computer wach ist, wird dann in einem Stream of consciousness à la Woolf oder Joyce erzählt.

Sie sind ein SF-Autor, der die Geschichte des Genres sehr gut kennt. Wie gehen Sie vor, wenn Sie sich einem etablierten Subgenre wie eben dem Generation-Starship-Roman zuwenden? Lesen Sie dann möglichst viele existierende Romane?

Sie sind ein SF-Autor, der die Geschichte des Genres sehr gut kennt. Wie gehen Sie vor, wenn Sie sich einem etablierten Subgenre wie eben dem Generation-Starship-Roman zuwenden? Lesen Sie dann möglichst viele existierende Romane?

Nein. Ich möchte mich beim Schreiben nicht zu sehr einschränken und mir die ganze Zeit überlegen, was andere schon gemacht haben und wie ich darauf reagieren könnte. Aber ich sehe Aurora schon in der Hauptlinie des Subgenres; begonnen mit Robert Heinleins „Universe“, später dann Non-Stop von Brian Aldiss – das in den USA mit dem idiotischen Titel Starship auf den Markt kam, der die Pointe vorwegnimmt – und natürlich Gene Wolfes Book of the Long Sun und Book of the Short Sun. Insbesondere die Romane von Wolfe sind schlicht und ergreifend Meisterwerke. Aber ich kenne nicht das ganze Subgenre und habe zweifellos einige interessante Werke verpasst.

An Bord des Raumschiffs gibt es einen Stamm, dessen Mitglieder praktisch wie Neandertaler leben und die erst in der Pubertät, in einem geradezu traumatischen Initiationsritus, erfahren, dass sie an Bord eines Schiffs sind. Dass die Passagiere eines Generationenschiffs nicht wissen, wo sie wirklich leben, ist ein beliebtes Motiv des Genres. Zitieren Sie hier bewusst die etablierte Tradition?

An Bord des Raumschiffs gibt es einen Stamm, dessen Mitglieder praktisch wie Neandertaler leben und die erst in der Pubertät, in einem geradezu traumatischen Initiationsritus, erfahren, dass sie an Bord eines Schiffs sind. Dass die Passagiere eines Generationenschiffs nicht wissen, wo sie wirklich leben, ist ein beliebtes Motiv des Genres. Zitieren Sie hier bewusst die etablierte Tradition?

Durchaus. Diesen Moment, in dem eine Figur zum ersten Mal überwältigt das All sieht, gibt es ja bereits in„Universe“, es ist der große Wendepunkt in der Geschichte. Tatsächlich hat diese Idee aber noch eine andere Herkunft. Mein letzter Roman Shaman spielt in der Steinzeit. In einer frühen Version war die Handlung nicht in der Vergangenheit, sondern der Zukunft angesiedelt. Die Steinzeit fand aber nicht auf der Erde, sondern auf einem anderen Planeten statt, als Teil eines erzieherischen Programms. Um sicherzustellen, dass die Kinder zuerst erfahren, was wirklich real ist, bevor sie den Sprung in die moderne Welt machen, wachsen sie im Paläolithikum auf. Diese Idee erwies sich als ungeeignet für Shaman, für Aurora passte sie aber. Persönlich finde ich den Ansatz, dass man Kindern zuerst eine in der physischen Realität geerdete Erziehung gibt und sie erst dann mit der Welt der modernen Technik konfrontiert, keineswegs falsch. Die Kinder erhalten so eine Grundlage, die sie nicht mehr verlieren, die man aber, wenn man sie als Kind verpasst hat, nicht zurückgewinnen kann. Die konkrete Umsetzung dieser Idee, die es ähnlich auch in den Waldorff-Schulen und bei Johann Heinrich Pestalozzi gibt, ist in Aurora allerdings in der Tat hochtraumatisch.

Aurora macht unmissverständlich klar, dass das Konzept des Generationenschiffs untauglich ist. Inwieweit kann man es als Anti-SF-Roman bezeichnen?

Von Anti-SF würde ich nicht sprechen. Ich verstehe Aurora durchaus als klassischen SF-Roman. Aber es ist auf jeden Fall ein Anti-Generationenschiff-Roman. Ich versuche, darin einen weit verbreiten Irrtum zu korrigieren, nämlich die Idee, dass der Mensch dazu bestimmt sei, das All zu erobern, denn das kann schlicht nicht funktionieren. Die Idee des Generationenschiffs entstand zu einem Zeitpunkt, als noch nicht klar war, wie komplex ein solches Unterfangen ist. Mittlerweile wissen wir aber sehr viel mehr über die menschliche Biologie, über ökologische Zusammenhänge und die Folgen der Weltraumstrahlung auf lebende Organismen. All dieses neue Wissen führt zu neuen Geschichten. Man kann das mit der Geschichte des Marsmotivs vergleichen. Die Erkenntnisse, die das Teleskop im 19. Jahrhunderts brachte, führten zur ersten Welle von Marsromanen, also zu H. G. Wells, Alexander Bogdanov und Kurd Laßwitz. Als sich dann herausstellte, dass der Mars über keine nennenswerte Atmosphäre verfügt, folgte der trockene Mars in den Romanen von D.G. Compton, Arthur Clarke und Philip K. Dick. Und die Daten, welche die Viking-Sonde lieferte, führte zum Mars in meiner Trilogie. So sollte SF funktionieren, und so funktioniert auch Aurora.

In der SF-Gemeinde wurde Aurora nicht überall wohlwollend aufgenommen. Neben positiven Rezensionen gab es teilweise auch harsche Kritik. Hat Sie das überrascht?

Ich habe es erwartet. Die Vorstellung, dass wir dazu bestimmt seien, uns im All auszubreiten, ist letztlich ein religiöses Konzept. Und wenn man religiöse Ideen angreift, werden jene, die daran glauben, schnell wütend. Aber diesen Ärger habe ich bis zu einem gewissen Grad beabsichtigt. Ich hätte etwas falsch gemacht, wenn es nicht zu entsprechenden Reaktionen gekommen wäre. Viele Leute überschätzen unsere Möglichkeiten, Probleme mittels technischer Mittel zu lösen. Ein Generationenschiff ist zwar nicht in der gleichen Weise unmöglich wie das Überschreiten der Lichtgeschwindigkeit, aber die Chancen, dass ein solcher Trip erfolgreich ist, sind so klein, dass es unmoralisch wäre, Menschen loszuschicken. Dazu kommen die Probleme, wenn man schließlich angekommen ist. Man betrachte nur die Situation auf dem Mars: Die Idee des Terraformings, des Umwandelns des Mars in einen erdähnlichen Planeten, gefällt mir nach wie vor, aber dieser Prozess würde Tausende von Jahren in Anspruch nehmen. Und wir wissen nach wie vor nicht, ob der Mars nun lebendig oder tot ist. Das ist aber wichtig, denn die Probleme bei der Besiedlung sind ganz unterschiedlich, je nachdem, ob es Leben auf dem Planeten gibt oder nicht. Selbst wenn eine interstellare Reise möglich wäre – bei der Ankunft würden die Probleme erst richtig beginnen. Einige SF-Fans interessiert das aber nicht. Sie glauben, dass alles möglich ist. Deshalb ist es auch nicht weiter schlimm, wenn wir hier unten alles zerstören – im Notfall fliegen wir einfach ins All.

Gibt es denn Leute, die ernsthaft so argumentieren?

Natürlich sagt in der politischen Debatte niemand, dass wir nichts gegen den Klimawandel tun müssen, weil wir die Erde jederzeit verlassen können. Aber im Internet wimmelt es von Leuten, die meinen, der technische Fortschritt könne unsere akuten ökologischen Probleme lösen. Im Notfall laden wir eben unser Bewusstsein auf Computer hoch und werden selber zu Programmen, solche Dinge. Als ob das noch etwas mit Menschsein zu tun hätte. Aber wie gesagt: es geht hier um religiöse Vorstellungen, um eine Sehnsucht nach Transzendenz. Und solche Vorstellungen können zu dem führen, was man in der Ökonomie als Moral Hazard bezeichnet, also die Gewissheit, dass man sich leichtsinnig oder fahrlässig verhalten kann und am Ende ein anderer für den verursachten Schaden aufkommt. Auch wenn es selten so direkt ausgesprochen wird, unterliegt der Auffassung, dass das Schicksal der Menschheit in den Sternen liegt, die Überzeugung, dass die Erde eines Tages nicht mehr nötig sein wird, um unser Fortleben zu garantieren.

Sie stehen politisch links und sind bekannt dafür, dass Sie in ihren Romanen immer wieder utopische Szenarien durchspielen. Die Gemeinschaft in Aurora funktioniert ab einem gewissen Punkt aber nur, weil der Computer drastisch durchgreift.

Das hängt weniger mit meiner politischen Überzeugung zusammen als mit meiner Einschätzung, wie sich Menschen in dieser Situation verhalten würden. Und die Umstände sind in diesem Fall schrecklich. Wir haben eine kleine Gruppe von Menschen, die in einigen wenigen Räumen eingeschlossen sind. Ich glaube nicht, dass Menschen unter diesen Umständen besonders gut funktionieren. Wenn nur ein Einziger unter diesen 2000 Leuten in Panik gerät, dann tangiert das alle. Um der Panik Einhalt zu gebieten, wäre Gewalt nötig, die ihrerseits wieder zu Gewalt führt – eine verheerende Kettenreaktion. Aurora sagt in meinen Augen weniger über das Verhalten der Menschen als über die spezielle Situation aus, in der sich die Figuren befinden. Es ist eigentlich ein Gefängnisroman. Die Menschen sind eingesperrt und das Setting ist quasi-totalitär. Ganz viele Dinge sind vorgegeben: Die Bevölkerung darf weder zu groß noch zu klein sein und viele Aufgaben müssen zwangsläufig erledigt werden – unabhängig davon, ob das dem Betroffenen gefällt. Trotz dieser totalitären Rahmenbedingungen gibt es aber keine echte Führungsstruktur. Das Schiff funktioniert eher wie eine Kooperative, ohne Polizei oder sonstige Ordnungshüter. Das führt dazu, dass es im Falle einer Krise kaum Möglichkeiten gibt, adäquat zu reagieren.

Was steht nun nach Aurora auf dem Programm?

Was steht nun nach Aurora auf dem Programm?

2017 wird New York 2140 erscheinen, das, wie der Titel schon sagt, in New York spielt. In einem New York, das halb unter Wasser steht. Danach werden wohl noch ein paar Romane folgen, dann aber möchte ich damit aufhören und ein Sachbuch über die Sierra Nevada in Kalifornien schreiben. Wahrscheinlich wird darin auch etwas über die Schweizer Alpen stehen, denn die beiden Gebirge sind im geologischen Sinne Schwestern. Man versteht die Sierra viel besser, wenn man auch über die Alpen spricht. Mal schauen, wie viel SF vorher noch kommt. Mir scheint, dass ich die meisten SF-Romane, die in mir stecken, bereits geschrieben habe. Nicht alle, aber die meisten.

Vielen Dank für diese Einblicke.