2001: A Space Odyssey von Stanley Kubrick gilt als eines der einflussreichsten Werke der Filmgeschichte. Aber stimmt das auch? Eine Polemik zum 50. Geburtstag.

Das Poster zum Re-Release

Fünfzig Jahre 2001: A Space Odyssey! Ein halbes Jahrhundert und damit eine gute Gelegenheit, um Stanley Kubricks Science-Fiction-Epos all jene Ehrungen angedeihen zu lassen, mit denen filmische Meisterwerke eben so bedacht werden. Dazu gehören die Aufführung einer neuen 70-mm-Kopie am Filmfestival von Cannes, ein Release des neuen 4K-Scans, eine Museumsausstellung und natürlich zahlreiche Publikationen. Das Grundthema, das sich durch all diese Aktivitäten zieht, ist, dass 2001 nicht nur den Science-Fiction-Film, sondern das Kino insgesamt nachhaltig verändert hat. Der Slogan auf dem anlässlich der Neulancierung veröffentlichten Poster bringt es auf den Punkt: «50 years ago one movie changed all movies forever».

Im Zusammenhang mit dem Jubiläum sind im Netz zahlreiche Clips zu finden, in denen die erste Garde Hollywoods erklärt, wie wichtig 2001 für sie war – von George Lucas, Steven Spielberg und Martin Scorsese über James Cameron und Ridley Scott bis Christopher Nolan (siehe z.B. hier). Die Zitate in der Filmgeschichte sind ohnehin Legion: Dark Star, John Carpenters Low-Budget-Erstling, ist in weiten Teilen eine 2001-Parodie. Tim Burton lässt Kubricks schwarzen Monolithen in Charlie and the Chocolate Factory auftreten, ebenso Luc Besson am Ende von Lucy, und wohl kein anderer Film wird in den Simpsons so oft zitiert wie Kubricks Weltraumtrip. 2001 scheint omnipräsent.

Minimaler Einfluss

Ich argumentiere aber, dass der direkte Einfluss des Films entgegen der allgemeinen Einschätzung gering ist. 2001 hat zweifellos viele Filmschaffende begeistert und inspiriert, in dem halben Jahrhundert seit seinem Erscheinen sind aber nur wenige Werke entstanden, die seine echten Neuerungen, jene Punkte, in denen Kubrick wirklich radikal war, tatsächlich aufgenommen haben. Ein Grossteil des Kinos weicht der Herausforderung, die 2001 nach wie vor darstellt, aus.

Die Behauptung, der Einfluss von 2001 sei minimal, scheint auf den ersten Blick absurd. Insbesondere für das Science-Fiction-Genre ist seine Bedeutung vermeintlich evident: Vor 1968 war Science Fiction billig produzierter und anspruchsloser Schrott, danach wurde sie zum Blockbuster-Genre. Diese Darstellung mag spontan überzeugen, bei genauerer Betrachtung präsentieren sich die Dinge aber weniger eindeutig. Wir tendieren dazu, Geschichtsschreibung jeweils auf einige prägnante Daten und Ereignisse zu reduzieren, und obwohl 2001 sicher mit daran beteiligt war, das einstige B-Genre aufzuwerten, stellte der Film diesbezüglich kein singuläres Ereignis dar. Zur Erinnerung: Im gleichen Jahr wie 2001 erschien auch Franklin J. Schaffners Planet of the Apes – ebenfalls eine Grossproduktion, die mit Charlton Heston sogar einen der grössten Stars seiner Zeit vorweisen konnte.

2001 und Planet of the Apes sind diesbezüglich keine spontanen Ausreisser, sondern eher der Kulminationspunkt einer sich über zwei Jahrzehnte hinziehenden Entwicklung, in deren Verlauf die Science Fiction eine allmähliche Aufwertung erfuhr. Eine wichtige Rolle spielt hier der oft unter dem Schlagwort «New Hollywood» zusammengefasste Generationenwechsel im amerikanischen Kino. Ab Ende der Sechzigerjahre entdeckte die US-Filmindustrie die Jugend und dies gleich im doppelten Sinn. Eine neue Generation von Regisseur_ innen drehte nun Filme, die sich primär an Teenager richteten. Der Boom, den die filmische Science Fiction in den Siebzigerjahren erlebte, hat ihren Ursprung nicht zuletzt darin, dass nun Filmemacher_innen ans Ruder kamen, die mit dem Genre aufgewachsen waren und darin mehr als bloss Trash sahen.

Die Geburt der modernen Science Fiction

2001 war mit einem Budget von über zehn Millionen Dollar – ursprünglich waren sechs vorgesehen – eine Prestigeproduktion, die nach anfänglich vernichtenden Kritiken an der Kinokasse enorm erfolgreich war. Die Art und Weise, wie der Film beworben und vertrieben wurde, entsprach dabei noch ganz dem im klassischen Hollywood entwickelten Modell. 2001 wurde, wie es damals üblich war, als sogenannter Roadshow-Release lanciert, als exklusives kulturelles Ereignis in einigen wenigen Grossstädten, und kam erst anschliessend flächendeckend in den Verleih. Mit der heute dominierenden Blockbusterstrategie, bei der es gilt, am Startwochenende möglichst viele Leinwände zu besetzen, hat das nichts gemein. Dieses Vorgehen wurde erstmals 1975 bei Jaws erprobt und zwei Jahre später dann von George Lucas mit Star Wars weitergeführt. Wenn es um Science Fiction als kommerzielles Genre geht, um Dinge wie Vertrieb, Promotion und Merchandising sowie um – wirtschaftlichen wie erzählerischen – Weltenbau, dann ist die Geburt der modernen Science Fiction nicht 1968, sondern 1977, dem Erscheinungsjahr von Star Wars, anzusetzen.

Zurück zu Méliès

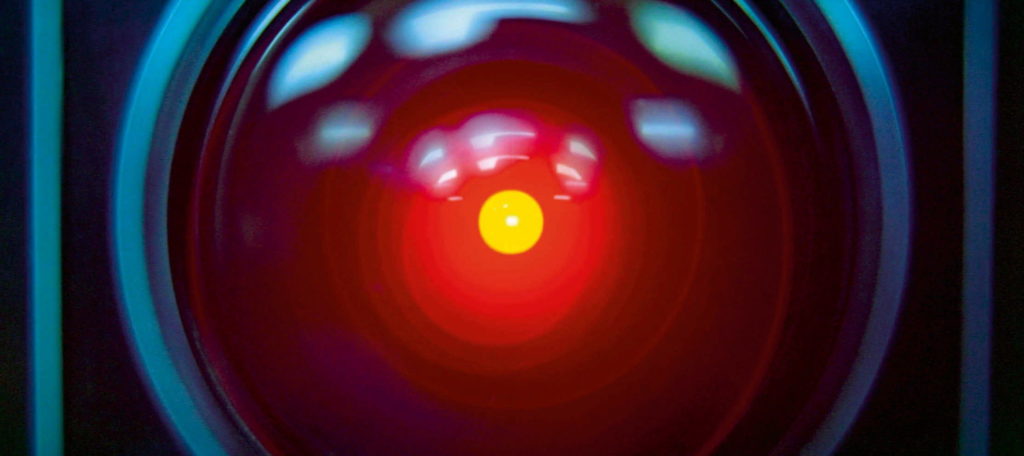

Und wie steht es mit den Spezialeffekten, jenem Bereich, für den der Film – und Kubrick – seinen einzigen Oscar erhalten hat? Die Aufnahmen der zu Strauss-Musik tanzenden Raumschiffe, die Szenen in Schwerelosigkeit oder die psychedelische Stargate-Sequenz am Ende des Films werden oft als bahnbrechend bezeichnet. Doch bei einem nicht unwesentlichen Teil der Effekte griffen Kubrick und sein Team auf im Grunde alte Verfahren zurück. Etwa Stop-Motion-Animation, bei der Einzelaufnahmen von Modellen angefertigt und anschliessend in normaler Geschwindigkeit abgespielt werden, sowie Mehrfachbelichtungen, bei denen gewisse Teile des Bildes abgedeckt und erst in einem späteren Durchlauf belichtet werden. Alle Aufnahmen, in denen die Discovery durchs All gleitet, kamen so zustande. Diese Verfahren sind altbekannt und wurden bereits von Georges Méliès eingesetzt. Was 2001 von allen vorangehenden – und auch den meisten nachkommenden – Filmen unterscheidet, sind nicht die grundlegenden Techniken, sondern das unbedingte Beharren auf Qualität. Missriet eine Einstellung, gab es einen Ruckler oder eine Unschärfe – was oft vorkam –, wurde noch einmal gedreht. Und noch einmal und noch einmal. Bis das Ergebnis stimmte.

Dass 2001 zu den wenigen Filmen gehört, dessen Tricktechnik auch Jahrzehnte später noch überzeugt, liegt an dieser Ausdauer und Geduld. Von den Effekten, die das Team um Wally Veevers, Con Pederson und Douglas Trumbull neu für den Film entwickelte, haben sich dagegen nur wenige durchgesetzt. Die Frontprojektion, bei der im Gegensatz zur weitaus häufiger verwendeten Rückprojektion der Hintergrund via eines halbtransparenten Spiegel von vorne auf das Geschehen projiziert wird, war für Kubrick essenziell, da sie ihm ermöglichte, die Savannenszenerie der in prähistorischen Zeiten angesiedelten Dawn-of-Man-Sequenz in der kontrollierten Umgebung eines Studios zu drehen. Nach 2001 wurde Frontprojektion aber nur vereinzelt eingesetzt, letztlich war die Technik einfach zu umständlich. Ähnlich das Slitscan-Verfahren, mit dem Trumbull den Lichtkorridor für die Stargate-Sequenz schuf. Es kam später noch in Star Trek: The Motion Picture, für dessen Effekte ebenfalls Trumbull verantwortlich zeichnete, sowie einer Handvoll weiterer Filme zum Einsatz, setzte sich aber ebenfalls nicht auf breiter Front durch.

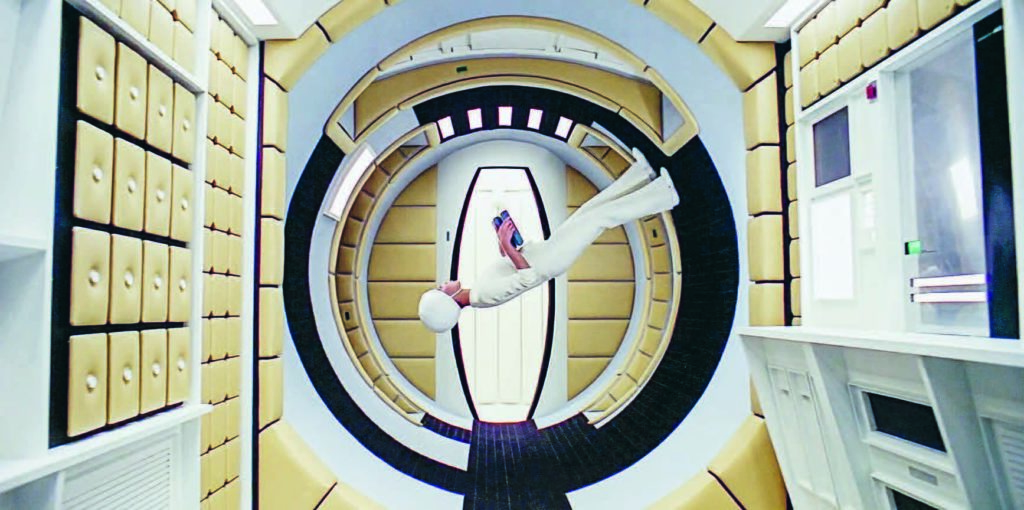

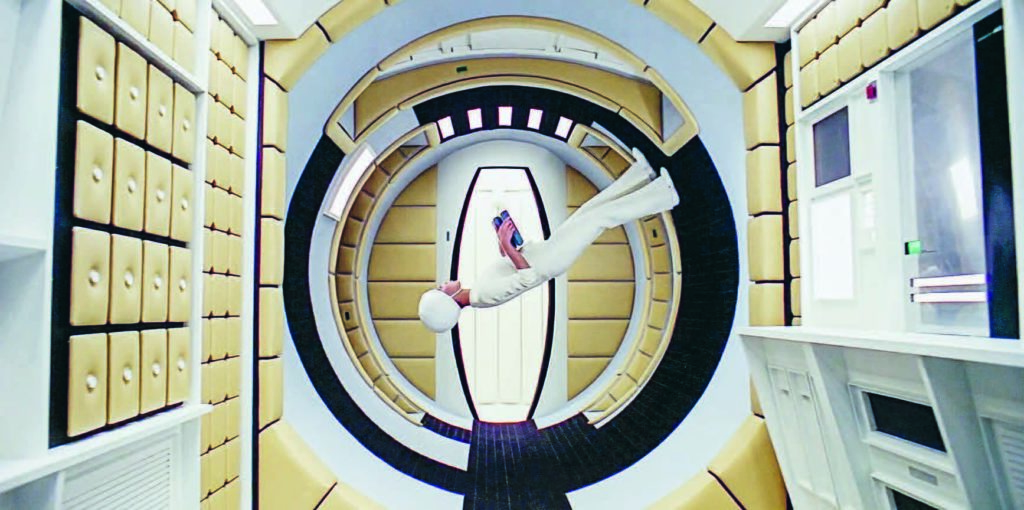

Das Gleiche gilt für die zwölf Meter hohe und fast dreissig Tonnen schwere Zentrifuge, die Kubrick bauen liess, um die verblüffenden Szenen, in denen Menschen scheinbar an der Decke entlanggehen, zu drehen. Auch hier gilt: Vom Prinzip her eigentlich ganz einfach und auch nicht völlig neu – Fred Astaire tanzte auf diese Weise schon in Stanley Donens Royal Wedding von 1951 an der Decke –, aber kaum ein Produzent geht das Wagnis ein, für eine derart hirnrissige Konstruktion fast ein Zehntel des Budgets auszugeben. Nach 2001 kehrte die Science Fiction bis zum Durchbruch der digitalen Tricktechnik denn auch zur Konvention zurück, dass auch in Raumschiffen eine (auf unerklärte Weise künstlich erzeugte) Schwerkraft herrscht.

Die riesige Zentrifuge am Set von 2001

Keine konkrete Vorstellung

In der Art und Weise, mit der Kubrick seine Mitarbeiter_innen dazu antrieb, stets noch bessere Resultate zu liefern, kommt eine der am wenigsten beachteten, aber wahrscheinlich aussergewöhnlichsten Aspekte des Films zum Vorschein: die gänzlich unorthodoxe Organisation der Produktion. Dass Kubrick ein Perfektionist war, ist altbekannt. Entgegen der weitverbreiteten Vorstellung war er aber kein Regisseur, der sich einen Film ausdachte, den es dann möglichst getreu seiner Vision umzusetzen galt. Ganz im Gegenteil hatte er oft keine konkrete Vorstellung, wie eine Szene, eine Kulisse oder ein Kostüm aussehen sollte, er wusste meist bloss, was er nicht wollte. Sein Team sah sich regelmässig vor die Aufgabe gestellt, neue, unverbrauchte Ideen zu entwickeln, die dann vom Meister begutachtet und oft für nicht befriedigend befunden wurden.

2001 wurde unter anderem auch als teuerster Experimentalfilm aller Zeiten bezeichnet. Dieses Label ist insofern treffend, als die Produktion überhaupt nicht dem in der Filmindustrie üblichen Muster folgte. Normalerweise sind Hollywood-Grossproduktionen streng hierarchisch aufgebaute Unternehmen mit zahlreichen Abteilungen, in denen hoch spezialisierte Fachleute unter Aufsicht ihrer Departmentchefs arbeiten. Vieles wird delegiert und von der Regie ferngehalten, damit sich diese auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren kann. Die Produktion von 2001 zeichnete sich dagegen durch extrem flache Hierarchien aus, und am Ende musste praktisch alles von Kubrick persönlich gutgeheissen werden, der aber selten konkrete Vorgaben machte, sondern stattdessen alles, was ihn nicht restlos überzeugte, zur Verbesserung zurückschickte. Mit anderen Worten: Die Produktion war ein fortlaufendes, für alle Beteiligten äusserst aufreibendes «work in progress». Maskenbildner, Ausstatterinnen und Spezialeffektzauberer machten regelmässig die Erfahrung, dass Wochen und Monate harter Arbeit von Kubrick in wenigen Sätzen für nichtig und wertlos erklärt wurden.

Arthur C. Clarke und Stanley Kubrick am Set von 2001

Diese iterative Arbeitsweise beschränkte sich nicht nur auf «Äusserlichkeiten» wie Affenkostüme oder Raumschiffmodelle, sondern betraf auch den inhaltlichen Kern des Films. Kubrick hatte in einer intensiven Kollaboration mit dem britischen Science-Fiction-Schriftsteller Arthur C. Clarke eine Story entwickelt, die die Grundlage des Films bildete. Diese war aber keineswegs eine Bibel, an die sich alle Beteiligten eisern zu halten hatten, sondern diente, ähnlich wie in einem Theaterworkshop, eher als Ausgangspunkt, von dem aus man in ganz unterschiedliche Richtungen gehen konnte.

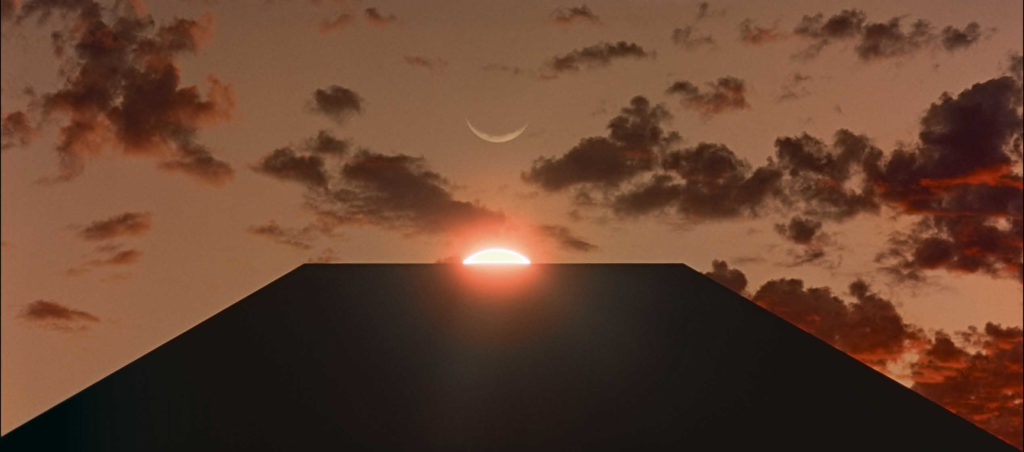

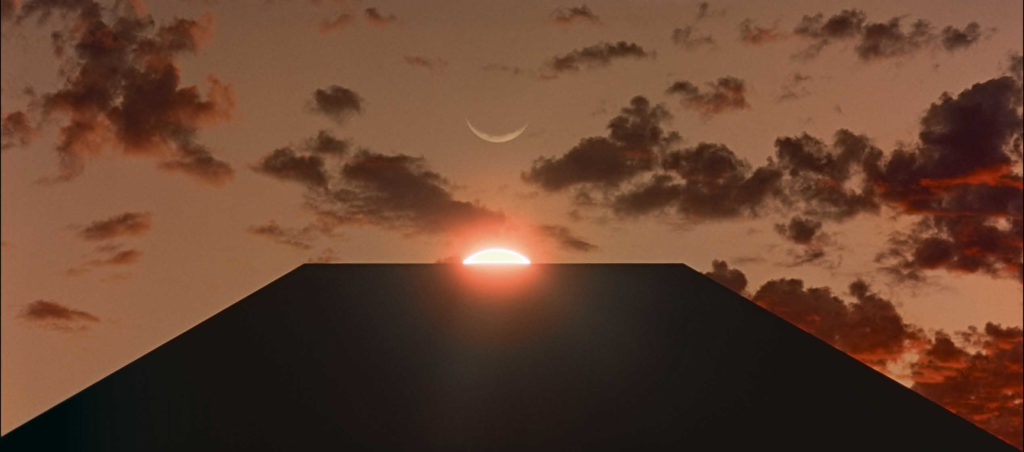

Zwei Tonnen Plexiglas

So waren für den Anfang des Films ursprünglich Interviewsequenzen vorgesehen, in denen sich namhafte Wissenschaftler zur Möglichkeit ausserirdischen Lebens äusserten. Diese Interviews wurden auch gefilmt, schliesslich aber für unnötig befunden. Der enigmatische schwarze Monolith, der heute als Pars pro toto für das Rätsel des Films steht, war ebenfalls nicht von Anfang an so geplant. In frühen Drehbuchfassungen sowie in Clarkes Roman ist der Monolith eine Art überdimensionaler Fernseher, der den Hominiden den Gebrauch von Werkzeugen lehrt. Dass dies filmisch wenig interessant ist, war Kubrick bald klar, was an Stelle des Riesenfernsehers treten sollte, blieb aber lange offen. Der Regisseur liess zahlreiche Modelle bauen und sogar einen vier Meter hohen und zwei Tonnen schweren Plexiglaskubus giessen, bis der Production Designer Tony Masters schliesslich die simpelste aller Lösungen, einen komplett schwarzen Quader, vorschlug.

Der Film ist heute auch dafür berühmt, dass er ausschliesslich bereits bestehende Musikstücke verwendet, eine Vorgehensweise, die damals in Hollywood höchst unüblich war. Geplant war auch das nicht; vielmehr war Alex North, der bereits die Musik für Spartacus geschrieben hatte, damit beauftragt worden, einen Score zu komponieren. Kubrick entschied sich dann aber dafür, die Musikstücke, die ursprünglich nur als temporäre Tracks für den Schnitt gedacht waren, für die Schlussfassung beizubehalten.

Ein Filmdreh ist enorm teuer. Deshalb sind bei den meisten Filmen ab dem Fallen der ersten Klappe kaum noch grössere Änderungen möglich. Dazu fehlt schlicht die Zeit, sprich: das Geld. Kubrick hingegen war stets der Ansicht, dass es unsinnig sei, ausgerechnet für die alles entscheidende Phase am wenigsten Zeit einzuplanen. Seine legendär langen Drehs legen beredtes Zeugnis davon ab, wie sehr ihm daran gelegen war, auch die Drehphase möglichst offenzuhalten und nicht bloss ein von vornherein festgelegtes Muster zu vollenden.

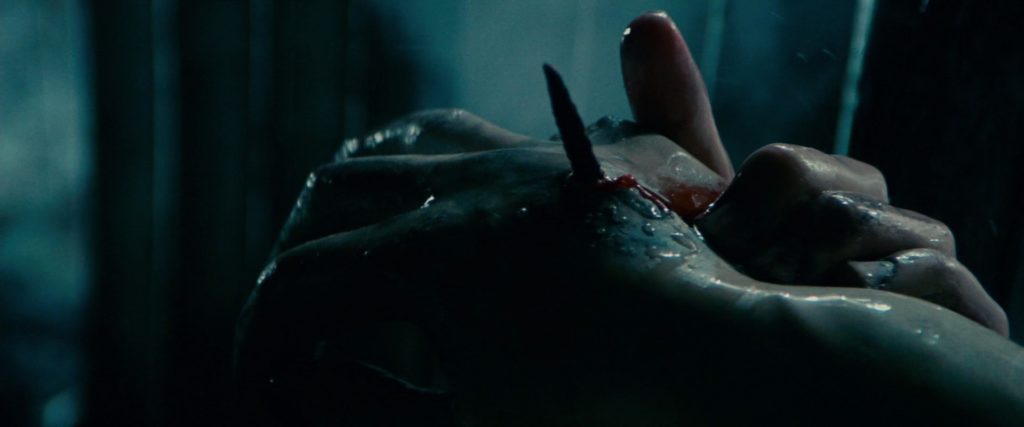

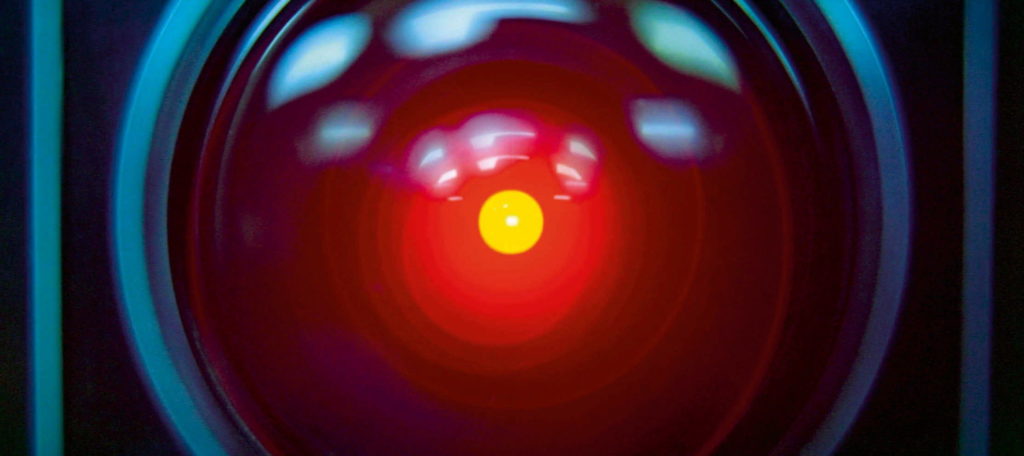

Zahlreiche zentrale Szenen von 2001 wurden so erst während der Produktion entwickelt. Der berühmte Match-Cut vom herabfallenden Knochen auf einen im All kreisenden Satelliten, das von HAL durch Lippenlesen abgehörte Gespräch der beiden Astronauten Poole und Bowman, die Schlussszene im rätselhaften weissen Raum – all diese ikonischen Momente entstanden während des Drehs, oft auf Anregung oder in Auseinandersetzung mit einem enthusiastischen Team.

Stanley Kubrick auf dem Set der Schlussszene von 2001

Unerreichte Offenheit

Es gehört heute fast zum guten Ton, anspruchsvolle Science-Fiction-Filme (und darunter fällt fast alles, was das Publikum ein bisschen herausfordert) mit 2001 zu vergleichen. Doch was die «philosophischen» Science-Fiction-Filme von Contact über Sunrise bis Interstellar und Lucy von ihrem grossen Vorbild unterscheidet, ist ihre fehlende Offenheit. 2001 erklärt nichts, Contact dagegen muss die Fahrt von Jodie Forster durch eine interstellare Metro ebenso ausbuchstabieren wie Interstellar den Sturz des Astronauten in den vierdimensionalen Tesserakt. Damit büssen die Filme just jene rätselhafte Qualität ein, die 2001 ausmacht.

Dabei war auch diese Offenheit nicht so geplant. Ursprünglich hätten die Ausserirdischen, deren Existenz nun nur indirekt angedeutet wird, auftreten sollen. Zudem war eine Voice-over vorgesehen, die unmissverständlich erklärt hätte, was es mit dem Monolithen auf sich hat: Dass das rätselhafte Artefakt im Grunde nichts anderes ist als eine intergalaktische Alarmanlage, die immer, wenn die Menschheit weit genug ist, den nächsten evolutionären Schritt auslöst. So ausformuliert klingt das reichlich banal. Im Laufe der Produktion wurde das auch Kubrick klar, und er verzichtete schliesslich auf alles Eindeutige und Erklärende.

Mitte der Sechzigerjahre hatte sich Kubrick mit Spartacus, Lolita und Dr. Strangelove als innovativer und zugleich kommerziell erfolgreicher Regisseur etabliert. Trotz dieser Erfolge erstaunt die Freiheit, mit der er bei 2001 walten konnte. Effektiv machte er vier Jahre lang, was er wollte, ohne dass ihm jemand ernsthaft reinreden konnte. Dies war primär MGM-Chef Robert O’Brien zu verdanken, der Kubrick die ganze Zeit hindurch den Rücken freihielt und damit fast die Existenz seines Studios aufs Spiel setzte. Und wahrscheinlich wird gerade hierin deutlich, wie wenig Hollywood dem Vorbild von 2001 gefolgt ist. Dass ein Studiochef derartiges Vertrauen und Risikofreude zeigt, scheint im Zeitalter der Remakes, Prequels und Riesen-Franchises schlicht undenkbar.

Erschienen im Filmbulletin 6/2018.

Literatur zu 2001: A Space Odyssey

Arthur C. Clarke: 2001: A Space Odyssey. New York 1968.

Der Roman, den Clarke auf der Basis des gemeinsam mit Kubrick verfassten Drehbuchs schrieb, ist sein erfolgreichster, wenn auch nicht unbedingt sein bester. Wem der Film zu rätselhaft ist, erhält hier die nötigen Erklärungen.

Dan Richter: Moonwatcher’s Memoir. A Diary of 2001: A Space Odyssey. New York 2002.

Der Pantomime Dan Richter war ursprünglich bloss engagiert worden, um die Primatensequenz zu Beginn des Films zu choreografieren, am Ende arbeitete er über ein Jahr an dem Film mit. Sein Buch enthält die ausführlichsten Beschreibungen von Kubricks ungewöhnlicher und extrem fordernder Arbeitsweise.

Piers Bizony: The Making of Stanley Kubrick’s 2001: A Space Odyssey. Köln 2015.

Das vom Kubrick Estate abgesegnete Making-of-Buch zum Film ist sehr ausführlich und reich bebildert. Nach der limitierten, fast neun Kilogramm schweren Erstausgabe hat Taschen mittlerweile eine erschwingliche «Volksausgabe» nachgelegt. Was sich nicht geändert hat, ist das absurde Hochformat, das zahlreiche Abbildungen ruiniert (siehe meine Rezension).

Christopher Frayling: The 2001 File. Harry Lange and the Design of the Landmark Science Fiction Film. London 2016.

Harry Lange ist einer der unbesungenen Helden von 2001. Der Production Designer, der seine Karriere unter Wernher von Braun bei der NASA begann, trug entscheidend zum realisti schen Look des Films bei. Der aufwendig gemachte Band enthält zahlreiche Skizzen und Entwürfe.

Michael Benson: Space Odyssey: Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke, and the Making of a Masterpiece. New York 2018.

Ein weiteres Making-of-Buch, das gegenüber dem von Bizony erstaunlich viel neues Material enthält und ausführlich auf die Beiträge der zahlreichen Mitarbeiter_innen eingeht. Ein Schwerpunkt liegt auf der nicht immer reibungslosen Zusammenarbeit mit Clarke.

Dass sich ein Band zum Thema «Kultfilme» auf Science Fiction (SF) konzentriert, leuchtet ein, denn kaum ein anderes Genre präsentiert sich als derart kultaffin. Die SF-Fangemeinde kann auf eine lange Geschichte zurückblicken und differenziert sich mittlerweile in unzählige Untergruppen aus, die den verschiedensten kultischen Aktivitäten nachgehen. Fan Fiction, in der die Abenteuer eines Franchise weitergesponnen werden, gehört ebenso dazu wie das Cosplay genannte Verkleiden, Modellbau oder Filk-Musik, die mit SF-Motiven arbeitet.

Dass sich ein Band zum Thema «Kultfilme» auf Science Fiction (SF) konzentriert, leuchtet ein, denn kaum ein anderes Genre präsentiert sich als derart kultaffin. Die SF-Fangemeinde kann auf eine lange Geschichte zurückblicken und differenziert sich mittlerweile in unzählige Untergruppen aus, die den verschiedensten kultischen Aktivitäten nachgehen. Fan Fiction, in der die Abenteuer eines Franchise weitergesponnen werden, gehört ebenso dazu wie das Cosplay genannte Verkleiden, Modellbau oder Filk-Musik, die mit SF-Motiven arbeitet.