Erschienen im Quarber Merkur 116.

Dass ein Buch auch 500 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung noch gelesen wird, kommt selten genug vor. Der spätere Lordkanzler und Märtyrer Thomas Morus muss also etwas richtig gemacht haben, als er seine Utopia schrieb. 1516 erstmals in lateinischer Sprache erschienen, hat das Buch ein ganzes Genre begründet und wird auch heute noch eifrig diskutiert. Das Feuilleton spricht seit geraumer Zeit vom vermeintlichen Ende resp. der Wiederentdeckung der Utopie und in der Wissenschaft ist die Gattung so populär wie kaum je zuvor. Warum also nicht den Urtext, das Werk, mit dem alles begann, in neuer Übersetzung herausbringen?

Ja, warum eigentlich nicht? Ein Argument, das gegen ein solches Unterfangen sprechen würde, wäre, dass an zuverlässigen deutschen Übersetzungen eigentlich kein Mangel herrscht. Mehr als ein halbes Dutzend verschiedene Übertragungen sind derzeit lieferbar, weitere sind frei im Netz erhältlich; die wohl populärste, jene von Klaus J. Heinisch in seinem Sammelband Der utopische Staat, hat schon über 25 Auflagen hinter sich.

Ja, warum eigentlich nicht? Ein Argument, das gegen ein solches Unterfangen sprechen würde, wäre, dass an zuverlässigen deutschen Übersetzungen eigentlich kein Mangel herrscht. Mehr als ein halbes Dutzend verschiedene Übertragungen sind derzeit lieferbar, weitere sind frei im Netz erhältlich; die wohl populärste, jene von Klaus J. Heinisch in seinem Sammelband Der utopische Staat, hat schon über 25 Auflagen hinter sich.

Die Fassung von Michael Siefener, der Phantastik-Interessierten sowohl als Übersetzer wie auch als Autor bekannt sein dürfte, schafft den Spagat zwischen zeitgemäßer Sprache und dem altertümlichen Duktus des Originals recht gut und liest sich insgesamt etwas flüssiger als die nicht mehr ganz taufrische Heinisch-Fassung; allerdings ist die Wortwahl stellenweise etwas zu modern ausgefallen. Beispielsweise übersetzt Siefener eine Passage, in der es darum geht, dass die weisen Ratschläge eines Philosophen bei Hofe kaum geschätzt würden, folgendermaßen: »Was könnten solche seltsamen Informationen nützen, und wie könnte man sie denjenigen einbläuen, die bereits vom Gegenteil überzeugt sind?« (65). Ganz abgesehen davon, dass man Informationen eigentlich nicht einbläuen kann, scheint die Wortwahl hier weder inhaltlich noch stilistisch wirklich treffend. Heinisch übersetzt das lateinische »sermo tam insolens« schlicht mit »so ungewohnte Worte«, in englischen Übersetzungen ist auch das spezifischere »totally unfamiliar line of thought« oder »alien line of argument« zu lesen, was in diesem Kontext passender scheint.

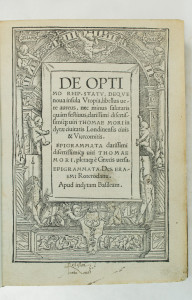

In einer Vorbemerkung weist Siefener darauf hin, dass ihm als primäre Vorlage nicht das lateinische Original diente, sondern die erste englische Übersetzung von Ralph Robinson aus dem Jahre 1551 resp. 1556. Bei Puristen dürft dies ebenso ein Naserümpfen provozieren wie die Anmerkung, dass der Übersetzer im Zweifelsfall auf die Erstausgabe von 1516 zurückgriff. Von dieser ist bekannt, dass sie zahlreiche Druckfehler enthielt, als Referenzausgabe gilt heute allgemein die dritte Auflage vom März 1518. Nun ist die Publikation des Marix-Verlags kaum für ein wissenschaftliches Publikum gedacht, entsprechend könnte man solche Feinheiten ignorieren. Was angesichts des wohl intendierten Publikums aber umso mehr irritiert, ist der vollständige Verzicht auf Begleitmaterial.

Die Utopia ist ein äußerst komplexes Werk. Morus hat es für einen kleinen Kreis von Humanisten, also für die intellektuelle Elite seiner Zeit, geschrieben, und so ist es nicht weiter erstaunlich, dass heutige Leser ohne entsprechende Hilfe ihre eigentliche Bedeutung kaum erfassen dürften. Denn entgegen dem, was landläufig unter ›Utopie‹ verstanden wird, entwirft der Autor keineswegs seinen persönlichen Idealstaat. Die auf der sagenhaften Insel Utopia herrschende Staatsordnung ist vielmehr ein Gegenbild zur als negativ empfundenen Gegenwart. Dieses Gegenbild hat stellenweise durchaus Vorbildcharakter, kippt aber oft auch ins satirische Gegenteil um. Um das zu erkennen, wäre aber irgendeine Form von Einführung nötig. Es muss ja kein historisch-kritischer Apparat sein, aber einen Kommentar, einen biographischen Abriss, ein Glossar oder zumindest Hinweise auf Sekundärliteratur würde man bei einem solchen Werk normalerweise schon erwarten. Die mit weniger als zwei Seiten sehr knapp ausgefallene »Vorbemerkung des Übersetzers« reicht auf jeden Fall nicht als Heranführung an den Text.

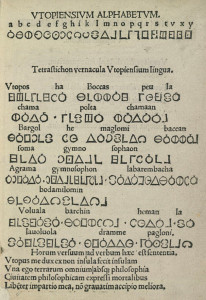

Utopia ist gespickt mit Wortspielen, manche hat Siefener im Text in Klammern aufgelöst, »dort, wo die Wissenschaft über die Bedeutung noch heute streitet, wurde sie weggelassen« (8). Dieses Vorgehen ist doch eher befremdlich und wird zudem nicht konsequent umgesetzt. Beispielsweise wird die Bedeutung der Namen ›Utopia‹ und ›Hythlodaeus‹ nirgends erklärt. Denn ›Utopia‹ kann sowohl als ›ou-topos‹ (Nicht-Ort) wie auch als ›eu-topos‹ (guter Ort) verstanden werden. Die Forschung ist sich weitgehend einig, dass diese Doppeldeutigkeit beabsichtigt ist. Ähnlich ambivalent ist der Name der Figur, die von der Insel Utopia berichtet: Hythloadaeus kann als ›Feind des Geschwätzes‹ oder aber als ›Possenreißer‹ übersetzt werden. Zwar ist sich die Forschung hier in der Tat uneins, ein entsprechender Hinweis wäre aber auf jeden Fall hilfreich.

Bedauerlich ist auch, dass die Begleittexte der ersten vier Ausgaben, die so genannten Parerga, komplett wegfallen, da diese »eher einen Rahmen um den Text bilden, als dass sie ihn erhellen würden« (8). Diese Einschätzung überrascht ebenfalls, denn die verschiedenen Briefe und Gedichte, die von befreundeten Humanisten stammen, sind durchaus erhellend. Sie zeigen nämlich deutlich, dass der von Morus intendierte Leserkreis dessen satirische Absicht sehr genau verstand. Indem er den erfundenen Raphael Hythlodaeus in einem Gespräch mit zwei Figuren namens Thomas Morus und Peter Giles in dessen Haus in Antwerpen von der Insel Utopia berichten lässt, betreibt der Autor ein kunstvolles Spiel mit Wirklichkeit und Täuschung. Im Gegensatz zu Hythlodaeus ist Giles eine reale Person, die in Antwerpen tatsächlich mit Morus zusammenkam. In ihren Briefen spielen Giles, Erasmus von Rotterdam und andere dieses Spiel munter weiter; sie loben den nicht realen Hythlodaeus, erkundigen sich nach der Lage der Insel Utopia und geben mit zahlreichen ironischen Wendungen zu verstehen, dass das Buch eben auch seine spielerische Seite hat.

Es muss fairerweise angefügt werden, dass Siefener hier einer leider gängigen Praxis folgt. Keine deutsche Fassung gibt die Parerga vollumfänglich wieder. Eine Neuübersetzung, welche diesen Missstand beheben würde, wäre in der Tat eine sinnvolle Sache gewesen. Ob es eine Fassung ohne Parerga braucht, die zudem auf jede Erläuterung verzichtet, ist dagegen eher zu bezweifeln.

Morus, Thomas: Utopia. Neu übersetzt von Michael Siefener. Marix Verlag. Wiesbaden 2013, 256 Seiten, gebunden. 10 €. Erhältlich bei Amazon.

![[zff]_99814-9_1-2015.indd](http://www.utopia2016.ch/wp-content/uploads/2015/06/g99814-9-208x300.jpg) Während der Phantastik-Artikel eher eine Frucht meiner bisherigen wissenschaftlichen Beschäftigung darstellt, ist der zweite Artikel, Thomas Schölderles «Die Genese Utopias», direkt mit meinem aktuellen Forschungsprojekt verbunden. Schölderles Dissertation

Während der Phantastik-Artikel eher eine Frucht meiner bisherigen wissenschaftlichen Beschäftigung darstellt, ist der zweite Artikel, Thomas Schölderles «Die Genese Utopias», direkt mit meinem aktuellen Forschungsprojekt verbunden. Schölderles Dissertation