Vor 500 Jahren erschien mit Thomas Morus’ Utopia die erste literarische Utopie. Seither haben Utopisten auf der ganzen Welt unzählige Entwürfe alternativer Gesellschaftsordnungen vorgelegt. Wie aber sieht es damit im Film aus?

Ursprünglich erschienen im Filmbulletin 8/2016.

Dass die Realität ein sehr unangenehmer Ort sein kann, wissen wir nicht erst, seit das US-Stimmvolk Donald Trump zum Präsidenten gewählt hat. Die Sehnsucht nach anderen – besseren – Verhältnissen ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. Lange schlugen sich derartige Wünsche vor allem in Mythen und religiösen Erzählungen nieder. Der bessere Ort war nicht von dieser Welt, sondern in göttlichen Sphären angesiedelt.

Die Karte der Insel Utopia in der Erstausgabe von 1516.

Der spätere Lordkanzler und Märtyrer Thomas Morus war also keineswegs der Erste, als er vor genau 500 Jahren in Utopia ein ideales Gemeinwesen entwarf. Sein Buch unterscheidet sich von Mythen und Schlaraffen landerzählungen aber dadurch, dass seine bessere Welt eine diesseitige, von Menschen geschaffene ist. Die bessere Welt, so Morus’ revolutionärer Ansatz, kann bereits im Hier und Jetzt Realität werden. Zwar ist sich die Morus-Forschung einig, dass Utopia keineswegs das Ideal ihres Autors darstellt – ou-topos bedeutet nicht umsonst Nichtort –, sondern auch satirisch gedacht ist. An der subversiven Qualität des Textes ändert das wenig. Denn was dieser deutlich macht, ist, dass die Welt keineswegs so sein muss, wie sie ist. Alternativen sind denkbar. Dass diese Haltung gerade in einer Zeit Zündstoff birgt, in der die Politik regelmässig von alternativlosen Szenarien spricht, ist offensichtlich. Die Utopie erlebt denn auch vielerorts eine Art Revival.

In seinem Buch lässt Morus den weitgereisten Raphael Hythlodaeus von der Insel Utopia berichten, deren Bewohner eine Art geldlosen Kommunismus praktizieren. Ihr oberstes Gebot ist die Vernunft, und alles ist darauf ausgerichtet, dass sich jeder in die gesellschaftliche Maschinerie einfügt und seinen Teil beiträgt. Arbeit wird gleichmässig und gemäss der jeweiligen Fähigkeiten aufgeteilt, jeder kriegt, was er wirklich zum Leben braucht, vom Staat; Prunksucht, Neid und Gier und alle damit verbundenen Verbrechen sind deshalb unbekannt. So kommen die Utopier mit einem Minimum an Gesetzen aus.

Morus’ Erben

Mit Utopia hat Morus den Urtext für ein ganzes Genre geschaffen. Seither sind unzählige weitere utopische Texte entstanden, etwa Francis Bacons posthum ver öffentlichte Wissenschaftsutopie Neu-Atlantis (1627), Eduard Bellamys Looking Backward (1888) oder Walden Two (1948), die behavioristische Utopie des Psychologen B. F. Skinner. Diesen mehr oder weniger bekannten Texten steht eine Unzahl von weitgehend vergessenen Entwürfen gegenüber. Viele wurden schon bei Erscheinen kaum wahrgenommen, andere fanden hingegen begeisterte Anhänger. Insbesondere im 19. Jahrhundert machten sich die unterschiedlichsten Gruppierungen daran, ihre utopischen Visionen in die Realität zu überführen – in aller Regel erfolglos.

Angesichts dieses steten, bis heute nicht ab brechenden Stroms literarischer Utopien drängt sich die Frage auf, wie es damit beim Film bestellt ist. Eine erste Rundschau fördert wenig zutage; zwar gibt es einige über die Filmgeschichte verstreute Exoten wie die H.-G.-Wells-Verfilmung Things to Come (1936) oder den feministischen Underground-Film Born in Flames (1983), die verhältnismässig viel Zeit auf die Darstellung einer alternativen Gesellschaft verwenden. Auch Werke wie Alain Tanners Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000 (1976) oder der unlängst gestartete Captain Fantastic (2016), die danach fragen, ob Lebensformen jenseits des Kapitalismus möglich sind, fügen sich in einen utopischen Diskurs ein. Letztlich handelt es sich hierbei aber um Einzelfälle, von denen zudem keiner seinen Gesellschaftsentwurf auch nur annähernd so ausführlich beschreibt wie eine typische Utopie.

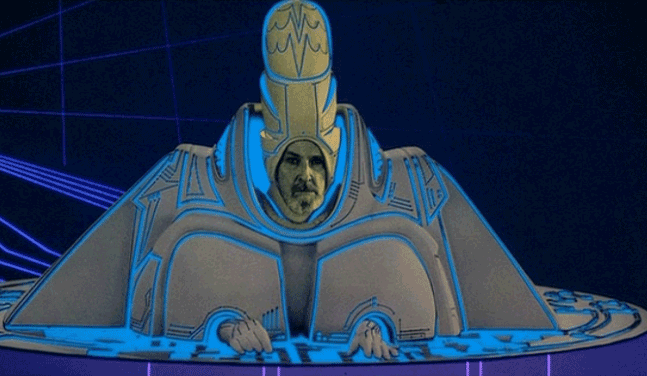

Things to Come: Die Zukunft nach H. G. Wells.

Denn in dem von Morus etablierten Modell steht die Beschreibung des Staats im Vordergrund; wie sind die Staatsgeschäfte, die Verteilung von Gütern und Arbeit, Familienleben, Erziehung, Justiz und Kriegswesen organisiert? Die Utopie will den Leser von ihrer Tauglichkeit überzeugen, und dies tut sie durch Vollständigkeit, durch eine möglichst lückenlose Beschreibung des jeweiligen Staatswesens. Der Plot, sofern überhaupt vorhanden, ist reine Staffage und dient bloss als Vorwand, um den Gesellschaftsentwurf ausführlich darzulegen. Eine nennenswerte Handlung gibt es nicht, die Figuren bleiben in der Regel platt und fungieren als Sprachrohr des Autors.

Dystopien ohne Ende

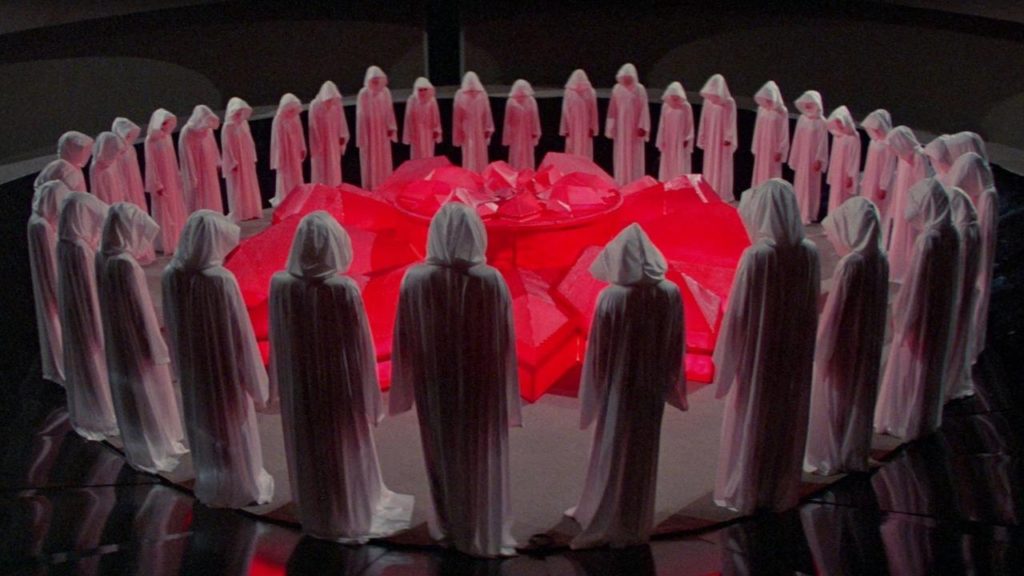

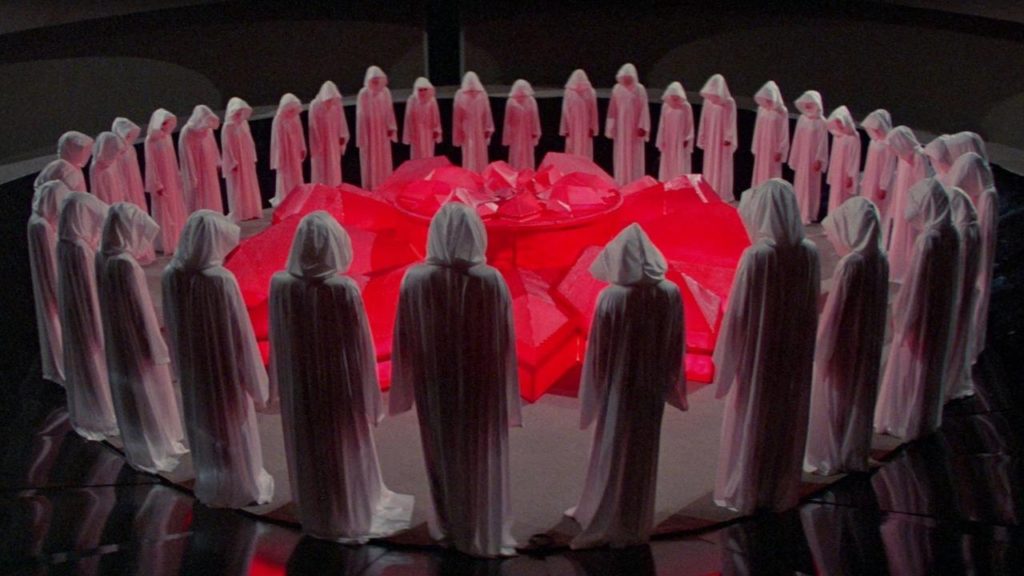

Für einen Spielfilm sind das denkbar schlechte Voraussetzungen, und so erstaunt es nicht, dass es die Klassiker der utopischen Literatur allesamt nicht auf die Leinwand geschafft haben. Ganz anders sieht es dagegen bei der Dystopie aus, die im Gegensatz zur Utopie die schlimmste aller möglichen Welten beschreibt. Meist sind das totalitäre Staaten, deren Bewohner zu gesichts- und emotionslosen Masken degradiert werden. In dieser unmenschlichen Gesellschaft gibt es aber stets einen oder mehrere Rebellen, die die Schlechtigkeit des Systems erkennen und dagegen rebellieren. Die Dystopie hat somit von Haus aus einen spannenden Plot, was erklärt, warum dieses Genre seit George Lucas’ Erstling THX 1138 (1971) und den Adaptationen dystopischer Klassiker so beliebt ist, etwa George Orwells Nineteen Eighty-four oder Ray Bradburys Fahrenheit 451, über Logan’s Run und The Matrix bis zu Young Adult Dystopias wie den Hunger-Games- und Maze-Runner-Reihen.

Die wenig einladende Zukunft von Logan’s Run.

Der Befund scheint somit klar: Düstere Entwürfe en masse, aber weit und breit keine positive Alternative. So eindeutig dieses Fazit scheint, es stimmt nur zum Teil. Im Spielfilm sind positive Utopien tatsächlich weitgehend inexistent. Ganz anders sieht es dagegen aus, wenn man das Terrain wechselt und sich in nicht fiktionalen Gefilden, beim Dokumentarund Propagandafilm umschaut. Hier gibt es Visionen einer besseren Welt sonder Zahl. Viele dieser Filme sind obskur, und kaum einer ist als Utopie deklariert, den Morus’schen Geist atmen sie dennoch. Beispielsweise der zionistische Propagandafilm Land of Promise von Juda Leman. Dieser Film aus dem Jahre 1935, der erste in Palästina produzierte Tonfilm, zeigt während knapp einer Stunde, wie die jüdischen Einwanderer das karge Wüstenland urbar machen, wie im damaligen britischen Mandatsgebiet ein modernes Gemein wesen entsteht, in dem die Juden vor Verfolgung sicher sind. Land of Promise ist ein für seine Zeit typischer Propagandafilm mit schnarrendem Offkommentar und stereotypen Bildern von marschierenden Arbeitern und modernen landwirtschaftlichen Maschinen, wie man sie aus unzähligen ähnlichen Produktionen kennt. Manches, was der Film zeigt, ist aus heutiger Sicht durchaus problematisch. So wird die arabische Bevölkerung in freundlich herablassender Art als rückständiges Kuriosum inszeniert. Nichtsdestotrotz wohnt dem Film ein utopischer Impuls inne – das titelgebende Land der Verheissung ist im Entstehen, und jeder Jude guten Willens kann sich an seinem Aufbau beteiligen.

Die amerikanische Utopie

Dass Propagandafilme oft eine Nähe zur Utopie besitzen, ist nicht erstaunlich, denn beiden Formen geht es letztlich darum, das Publikum von ihrer Vorstellung, wie eine Gesellschaft organisiert sein soll, zu überzeugen. So wurden in den USA während des Zweiten Weltkriegs zahlreiche Filme produziert, die der Bevölkerung in den befreiten Ländern Europas den American Way näherbringen sollten. Einen besonderen Nachgeschmack hinterlässt angesichts der jüngsten Ereignisse in den USA John Housemans Tuesday in November, der die Präsidentschaftswahl in einer amerikanischen Kleinstadt zeigt und in sehr didaktischer Weise das politische System der USA erklärt. Das ist trockene Materie, weshalb der Film auch versucht, dem Ganzen eine emotionale Komponente zu geben, indem er die Harmonie betont, in der die Wahl abläuft. Die Gegenwart wird als Idealzustand inszeniert, als bereits realisierte Utopie. Es mag politische Differenzen geben, aber am Ende sind alle im Vertrauen in das demokratische System vereint. Utopische Zustände in der Tat!

Seit dem 19. Jahrhundert, mit dem Einsetzen der industriellen Revolution, tendiert die Utopie immer mehr in Richtung Science Fiction. Waren die frühen Utopien noch in der Gegenwart angesiedelt, meist auf abgelegenen Inseln, verlagerten sich die besseren Welten nun in die Zukunft. Damit wurden auch technische Neuerungen immer wichtiger. Technikutopien, die die wunderbare automatisierte Welt von morgen zeigen, gibt es in der Filmgeschichte ebenfalls schon früh. So produzierte General Motors anlässlich der New Yorker Weltausstellung von 1939 To New Horizons. Der Kurzfilm basiert auf GMs Futurama-Exponat, das zu den Publikumsmagneten der Ausstellung gehörte. Ein riesiges und sehr detailliertes Modell führt dem staunenden Publikum die Welt von morgen vor, deren Hauptattraktion ein automatisiertes Schnellstrassennetz ist. Nach einem kurzen Prolog, der die Strasse als zentrales visuelles Motiv etabliert, schwelgt der Film in Detailaufnahmen des Futurama-Modells mit seinen Autobahnbrücken, Fabriken und einem Hightech- Flughafen. Der Film ist insofern prophetisch, als er die Stadt der Zukunft als grosse Suburbia zeigt. Dank dem Highway-System kann jeder schnell von seinem Haus im Grünen zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren.

Vorstellungen der Zukunft sind immer ein Spiegel ihrer Entstehung und damit historisch höchst wandelbar. Zwei Ereignisse, die für die kollektive Imagination der US-Bevölkerung von besonderer Wichtigkeit waren, sind die Weltausstellungen 1939 und 1965 in New York. Letztere ist so etwas wie ein Kulminationspunkt des Fortschrittsoptimismus im 20. Jahrhundert. Die Mittelschicht genoss unbeschwert ihren neuen Wohlstand, der Mond war bereits zum Greifen nahe, der Vietnamkrieg zwar schon im Gange, aber noch nicht wirklich präsent. Für diese Weltausstellung produzierte GM erneut einen filmischen Blick in die Zukunft. Entgegen seinem Titel gibt sich Out of this World aber ziemlich diesseitig. Zu Beginn sind noch kurz Science-Fiction-Szenerien wie Siedlungen am Südpol und auf dem Meeresgrund zu sehen, schnell wendet sich der Film aber dem trauten Heim zu und zeigt die automatisierte Küche von morgen, die insbesondere die Frau des Hauses in Entzücken versetzt. Dass sich ein Werbefilm eines Autokonzerns politisch zurückhaltend gibt und keine radikal neue Gesellschaftsform entwirft, kann nicht überraschen. Es ist aber dennoch frappierend, wie konservativ dieser vermeintliche Blick nach vorne ist. Zwar wird es dereinst einen Ofen geben, in dem ein Braten nur wenige Minuten braucht, um gar zu werden, was gleich bleibt, ist, dass dieser Ofen von einer Frau bedient wird.

Die Zukunft mit der Maus

Im Kontext der Weltausstellungseuphorie ist auch The Florida Project anzusiedeln, der letzte Film Walt Disneys, den dieser wenige Monate vor seinem Tod drehte. Für alle, die mit dem Namen Disney primär familientaugliche Unterhaltung assoziieren, dürfte der knapp 25-minütige Promotionsfilm eine Überraschung sein. Der «Herr der Mäuse» spricht darin über sein neustes und ambitioniertestes Projekt – Disney World. Für einmal geht es aber nicht um Zauberschlösser, Achterbahnen und Merchandising, Herz der geplanten Anlage soll vielmehr eine technische Musterstadt der Zukunft sein: die «Experimental Prototype City of Tomorrow», kurz EPCOT.

EPCOT, das mit dem heute existierenden Themenpark nur den Namen gemein hat, war nicht als Jahrmarktsattraktion gedacht, sondern als echte Stadt, in der 20 000 Menschen wohnen und arbeiten und so die Zukunft quasi vorleben sollten. Mit Unterstützung der gesamten amerikanischen Industrie wollte Disney ein lebendiges Stadtlaboratorium mit Wohn-, Arbeitsund Konsumbezirken, unterirdischen Highways und einem ausgeklügelten öffentlichen Verkehrssystem aus dem Boden stampfen. Disney sah darin seinen Beitrag zu der in seinen Augen grössten gesellschaftlichen Herausforderung der Gegenwart, dem, wie er es nennt, «Problem unserer Städte». Hinter dieser Formulierung verbergen sich so unterschiedliche Dinge wie Verkehrsprobleme, gesellschaftliche Spannungen, Kriminalität und Rassenunruhen. Dass Disney die Dinge nicht beim Namen nennt, ist bezeichnend. Der Studiomogul war auf seine Art durchaus ein Utopist. In seinem Utopismus verschränkt sich die Begeisterung für technische Neuerungen aber auf eigentümliche Weise mit sozialer Rückwärtsgewandtheit. Seine Lösung für das «Problem der Städte» ist denn auch eine rein technokratische; Klassenunterschiede und gesellschaftliche Spannungen werden zur reinen Ingenieursaufgabe.

Obwohl EPCOT weit mehr hätte werden sollen als bloss ein Themenpark, ist Disneys Vision vollständig von einer Disneylandlogik durchdrungen. Augenfällig wird das schon im Auftakt des Films, der den Vergnügungsparks in Kalifornien zeigt und im Offkommentar den reibungslosen Transport der Be suchermassen betont. Der Tenor ist eindeutig: Bei Disney weiss man, wie man eine funktionierende Stadt baut, in der sich alle wohlfühlen; ob Vergnügungspark oder echte Stadt ist da einerlei. Die Stadt als Mechanismus, in den sich die Bewohner möglichst reibungslos einfügen, das ist im Grunde gar nicht so weit weg von Morus’ Utopia.

Ein Onlinephänomen

Aus einer ganz anderen Ecke kommt ein Film, der zwischenzeitlich zu einem regelrechten Onlinephänomen avancierte. Zeitgeist: Addendum des unter Pseudonym agierenden Regisseurs Peter Joseph ist der zweite von insgesamt drei Zeitgeist-Filmen. Die frei im Web verfügbaren Low-Budget-Produktionen sind ein wildes Gemisch unterschiedlicher Verschwörungstheorien: Dunkle Mächte, die auf einen Weltstaat hinarbeiten, etwa die Weltbank, der IWF und die US-Regierung, werden für alle Übel der Welt verantwortlich gemacht. In Zeitgeist: The Movie bleibt es bei dieser kruden Anklage. Die Fortsetzung Zeitgeist: Addendum schlägt dann einen anderen Ton an. Als eigentlicher Ursprung des allgemeinen Elends wird nun die Tatsache ausgemacht, dass unser Wirtschaftssystem auf Geld basiert. Vor allem aber wartet der Film mit einer Alternative auf – dem Venus Project..

Hinter dem Venus Project, benannt nach seinem Standort in Venus, Florida, stehen der 1916 geborene Autor und Erfinder Jacque Fresco und dessen Partnerin Roxanne Meadows, die seit Jahrzehnten für eine radikale gesellschaftliche Neuorganisation werben. Wie Joseph sehen auch Fresco und Meadows, die im Film ausführlich zu Wort kommen, in unserem geldbasierten Wirtschaftssystem das eigentliche Problem. Als Lösung propagieren sie ihr Konzept einer «Resource Based Economy». Wie diese funktionieren soll, bleibt zwar höchst nebulös, aber dank intelligenten Computern und der fehlenden Notwendigkeit, Profit zu erzielen, können die vorhandenen Ressourcen gleichmässig und sinnvoll verteilt werden; niemand muss mehr Hunger leiden.

Obwohl Fresco, der für sein hohes Alter noch erstaunlich rüstig ist, sich die Bezeichnung «Utopie» verbittet, übernimmt er zahlreiche Elemente direkt von Morus. Seine alternative Gesellschaft zeichnet sich wie schon die von Utopia durch Rationalität, Kollektivismus, Geldlosigkeit und eine radikale Reduzierung der Gesetze aus. Neu ist die zentrale Rolle, die die Technologie spielt. Das Venus Project baut wesentlich auf technische Wunderwerke wie Einschienenbahnen, kreisförmige Städte, futuristische Fluggeräte und Kraftwerke, die saubere Energie produzieren. All dies ist im Film auch zu sehen. Die Skizzen und Modelle Frescos, deren Futurismus mittlerweile ziemlich angestaubt wirkt, sind die eigentlichen Schauwerte des Films.

Die Zeitgeist-Filme stiessen Ende der ersten Dekade dieses Jahrhunderts auf ein riesiges Echo, man geht mittlerweile von deutlich über 200 Millionen «views» aus. Das Interesse war so gross, dass sich eine eigene Bewegung, das Zeitgeist Movement, bildete, das sich zu Beginn als aktivistischer Arm des Venus Project verstand und mit verschiedenen Aktionen – auch im Kontext der Occupy-Bewegung – auf sich aufmerksam machte. Mittlerweile ist die Begeisterung deutlich abgeflaut; Venus Project und Zeitgeist Movement haben sich, wie es bei sektenartigen Vereinigungen oft vorkommt, überworfen und sprechen nicht mehr miteinander. Beide Organisationen existieren aber nach wie vor, wenn auch Teile ihrer Webpräsenz etwas verwaist wirken.

Utopische Enklaven

Was die bislang genannten Beispiele verbindet und die klassische Utopie insgesamt kennzeichnet, ist der didaktisch-autoritäre Ansatz. Wir als Zuschauer werden von einer Instanz angesprochen, die weiss, was für uns gut ist. Dass wir selbst etwas beitragen, ist nicht vorgesehen. Hier setzt Demain, der dokumentarische Grosserfolg des vergangenen Jahres, an. Ausgangspunkt ist wie so oft die Feststellung, dass heute vieles – zu vieles – im Argen liegt. Anstatt diesen Umstand wort- und bildreich zu beklagen oder den Ursachen nachzugehen, suchen die Filmemacher aber lieber nach einem Ausweg. Kreuz und quer reisen sie durch die Welt auf der Suche nach Lösungen, die bereits existieren. Seien es ein Urban-Gardening-Projekt in Detroit, erneuerbare Energie auf La Réunion, die Förderung von Veloverkehr in Kopenhagen, Schulen ohne Hausaufgaben in Finnland oder lokale Miniwährungen in England – mit David-Bowie-Banknoten! –, taugliche Lösungen gibt es allenthalben.

In der Anlage ähnelt Demain Michael Moores im gleichen Jahr in den Kinos gestarteten Where to Invade Next. In seinem Film verlässt Moore die Dystopie USA und macht sich im Ausland, vor allem in Europa, auf die Suche nach Alternativen. Denn die Utopie – lange Ferien in Italien, reichhaltige Schulverpflegung in Frankreich und einmal mehr das finnische Schulsystem – ist auch hier bereits Realität, man muss sie nur suchen.

Was Demain bei aller Ähnlichkeit gegenüber Where to Invade Next auszeichnet, ist seine Energie. Das Raffinierte am Film von Cyril Dion und Mélanie Laurent ist, dass es letztlich gar nicht darauf ankommt, ob man die einzelnen präsentierten Projekte tatsächlich für sinnvoll hält. Entscheidend ist die ansteckende Begeisterung, mit der die Filmemacher ihre Suche nach utopischen Enklaven in der Gegenwart inszenieren. Statt das allgemeine Elend zu beklagen oder in Resignation zu versinken, versprüht Demain Optimismus. Der Film ist im besten Sinn agitatorisch; man verlässt das Kino energiegeladen und mit dem Wunsch, die Welt zu verändern. Wie ansteckend diese Begeisterung ist, zeigt der enorme Erfolg des Films; in Frankreich zog Demain über eine Million Zuschauer an, in der Schweiz waren es fast 150 000. Ob dem Enthusiasmus Taten folgen oder ob es bloss beim guten Gefühl bleibt, wird sich freilich zeigen müssen.

Michael Moore auf der Suche nach der Utopie.

Man kann den Optimismus von Demain als naiv abtun, doch damit wird man dem Film nicht gerecht. Die Naivität des Films ist nicht dümmlich, sondern es ist vielmehr jene Art von unschuldiger Begeisterung, die jeden auszeichnet, der etwas auf die Beine stellen will, sei das nun der Gründer eines Start-up-Unternehmens, eine Künstlerin oder ein politischer Aktivist. Es ist die Überzeugung, dass es trotz Hindernissen möglich ist, etwas zu bewirken. Das ist Utopie in Reinkultur, es ist jener Impuls, den der Philosoph Ernst Bloch als «Prinzip Hoffnung» bezeichnet und der in seinen Augen jeglichem menschlichen Streben zugrunde liegt. Ob das wirklich zutrifft, ob dem Prinzip Hoffnung nicht ein mindestens so wirkungsmächtiges Prinzip Missgunst gegenübersteht, ist angesichts der jüngsten politischen Ereignisse zwar keineswegs ausgemacht. Dass die Gegenwart trotz allem viel utopisches Potenzial bereithält, ist in Zeiten politischer Düsternis aber sicher nicht die schlechteste Botschaft.