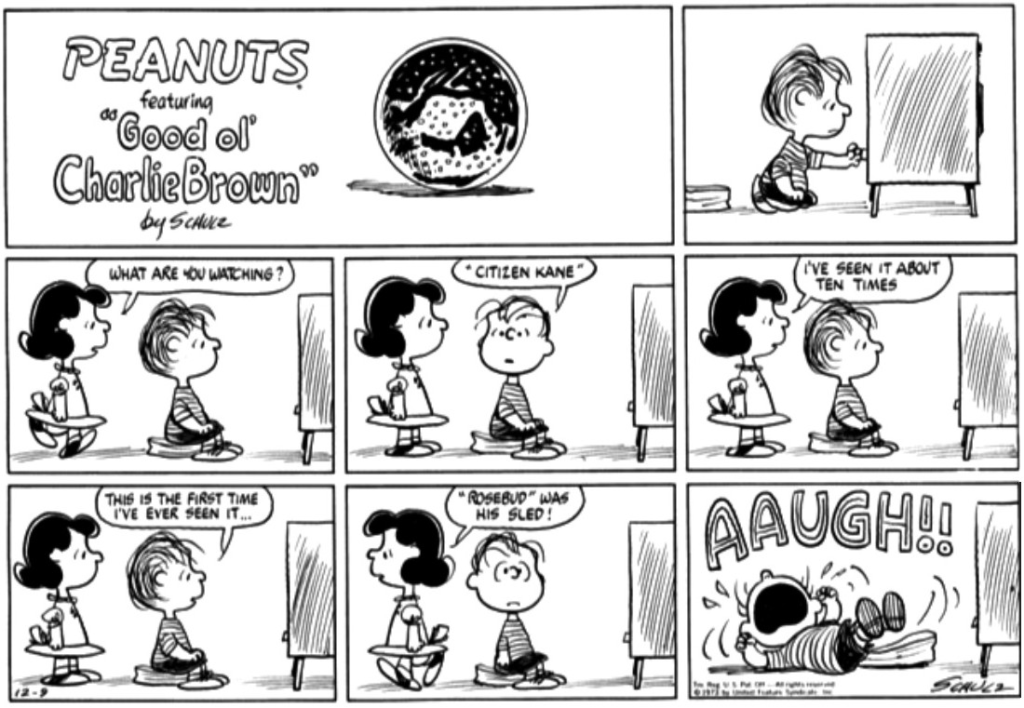

Aus der Kategorie «Listen, die niemand braucht» poste ich hier – Letterboxd und goodreads sei dank – die Filme und Bücher, die ich im vergangenen Jahr gesehen bzw. gelesen habe.

Filme

Folgende Filme habe ich vergangenes Jahr zum ersten Mal gesehen – davon einige sogar im Kino! Serien sind nicht aufgeführt.

Ein sehr schräger Film Buckaroo Banzai

The 40-Year-Old Version. Radha Blank. US 2020.

1917. Sam Mendes. US/GB 2019 (siehe dazu auch meinen Artikel «Erzählen ohne Unterbruch»).

8:46. Dave Chappelle. US 2020.

À l’abordage!. Guillaume Brac. FR 2020.

À la folie … pas du tout. Lætitia Colombani. FR 2002.

About Endlessness. Roy Andersson. SE/DE/NO 2019.

The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension. W. D. Richter. US 1984.

Airplane!. Jim Abrahams, David Zucker und Jerry Zucker. US 1980.

An American Pickle. Brandon Trost. US 2020.

Angel Heart. Alan Parker. US 1987.

Der Ausdruck der Hände. Harun Farocki. DE 1997.

Baghdad in My Shadow. Samir. CH/DE/GB/IQ 2019.

The Battle of San Pietro. John Huston. US 1945.

Big. Penny Marshall. US 1988,

Black Hawk Down. Ridley Scott. US/GB 2001.

Le Bonheur. Agnès Varda. FR 1965.

Bruno Manser – Die Stimme des Regenwaldes. Niklaus Hilber. CH/AT 2019.

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary. Rémi Chayé. FR/DK 2020.

Chris the Swiss. Anja Kofmel. CH 2018.

Crazy, Stupid, Love.. Glenn Ficarra und John Requa. US 2011.

Dolittle. Stephen Gaghan. US 2020.

Dont Look Back. D. A. Pennebaker. US 1967.

Double Trouble. E.B. Clucher. IT 1984.

A Fistful of Dollars. Sergio Leone. IT/ES/DE 1964.

Harry Potter and the Philosopher’s Stone. Chris Columbus. US/GB 2001.

The Host. Bong Joon-ho. SK 2006.

The I Inside. Roland Suso Richter. GB/US 2004.

I’m Thinking of Ending Things. Charlie Kaufman. US 2020.

In Bruges. Martin McDonagh. GB/US 2008.

The Irishman. Martin Scorsese. US 2019.

Jadgzeit. Sabine Boss. CH 2020.

Krabat. Marco Kreuzpaintner. DE 2008.

Kubrick by Kubrick. Gregory Monro. FR 2020.

Little Women. Greta Gerwig. US 2019.

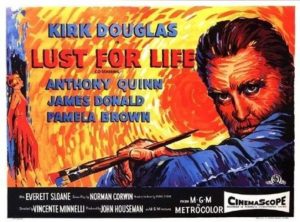

Lust for Life. Vincente Minnelli. US 1956.

Farbig: Lust for Life

Magnificent Obsession. Douglas Sirk. US 1954.

Mank. David Fincher. US 2020 (siehe dazu meine Rezension).

The Man Who Shot Liberty Valance. John Ford. US 1962.

Mare. Andrea Staka. CH/HR 2020.

Das Millionenspiel. Tom Toelle. De 1970.

Moskau einfach!. Micha Lewinsky. CH 2020.

Oldboy. Park Chan-wook. SK 2003.

On the Rocks. Sofia Coppola. US 2020.

Onward. Dan Scanlon. US 2020.

Out of the Present. Andrei Ujică. DE 1997.

Platzspitzbaby. Pierre Monnard. CH 2020.

Portrait de la jeune fille en feu. Céline Sciamma. FR 2019.

Primary. Robert Drew. US 1960.

Quello che non sai di me. Rolando Colla. CH/IT/CZ 2019 .

Les raquetteurs. Michel Brault und Gilles Groulx. CA 1958.

Rebecca. Ben Wheatley. GB 2020.

Red Road. Andrea Arnold. GBB/DK 2006.

The Remains of the Day. James Ivory. GB/US 1993.

La Rivière du hibo. Robert Enrico. FR 1962.

Schwesterlein. Stéphanie Chuat und Véronique Reymond. CH 2020.

Die Schöpfer der Einkaufswelten. Harun Farocki. DE 2001.

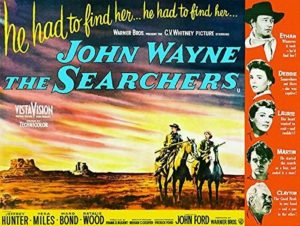

Zwei eklatante Bildungslücken gestopft!

Zwei eklatante Bildungslücken gestopft!

The Searchers. John Ford. US 1956.

Sekuritas. Carmen Stadler. CH 2019.

Shane. George Stevens. US 1953.

Sorry to Bother You. Boots Riley. US 2018.

Star Trek: The Motion Picture. Robert Wise. US 1979.

Star Wars: The Rise of Skywalker. J. J. Abrams. US 2019.

Surname Viet Given Name Nam. Surname Viet Given Name Nam. US 1989.

Tenet. Christopher Nolan. GB/US 2020.

Toy Story 4. Josh Cooley. US 2019.

Train to Busan. Yeon Sang-ho. SK 2016.

Vier Fäuste für ein Halleluja. Enzo Barboni. IT 1971.

Uncut Gems. Benny Safdie und Josh Safdie. US 2019.

Die fruchtbaren Jahre sind vorbei. Natascha Beller. CH 2019.

The Vast of Night. Andrew Patterson. US 2019.

Victoria. Sebastian Schipper. DE 2015.

Virgin Stripped Bare by Her Bachelors. Hong Sang-soo. SK 2000.

We Need to Talk About Kevin. Lynne Ramsay. GB/US 2011.

The Wicker Man. Robin Hardy. GB 1973.

You Don’t Nomi. Jeffrey McHale. US 2019.

You Should Have Left. David Koepp. US 2020.

Einen alle anderen überragenden Favoriten gab es für dieses Jahr nicht. Unter den – mehr oder weniger – Neuerscheinungen gehören aber zweifellos Schwesterlein, Sorry to Bother You und Portrait de la jeune fille en feu zu den Highlights. We Need to Talk About Kevin, der schon länger geplant war, ist ebenfalls ziemlich grossartig. Der zum Retter des Kinos hochstilisierte Tenet erwies sich dagegen als einer der schlechtesten Nolan-Filme überhaupt.

Bei den älteren Film habe ich für zwei Seminare grosse Bildungslücken beim Western und beim Dokumentarfilm gestopft, wobei sich wieder einmal zeigte, dass gewisse Filme ganz zurecht als Klassiker gelten.

Folgende Film habe ich 2020 zum wiederholten Mal gesehen:

Ein Wunder von einem Film: Die Abenteuer des Prinzen Achmed

Die Abenteuer des Prinzen Achmed. Lotte Reiniger. DE 1926.

Ace in the Hole. Billy Wilder. US 1951.

Aliens. Aliens. US/GB 1986.

The Babadook. Jennifer Kent. AU 2014.

Back to the Future. Robert Zemeckis. US 1985.

Chronique d’un été. Jean Rouch und Edgar Morin. FR 1961.

The Crazies. George A. Romero. US 1973.

The Curious Case of Benjamin Button. David Fincher. US 2008.

E.T. the Extra-Terrestrial. Steven Spielberg. US 1982.

Fight Club. David Fincher. US 1999.

Il grande silenzio. Sergio Corbucci. IT/FR 1968.

Der Hexer. Alfred Vohrer. DE 1964.

Ice Age. Chris Wedge. US 2002.

In the Mood for Love. Wong Kar-wai. HK/CN 2000.

Inception. Christopher Nolan. US/GB 2010.

Jurassic Park. Steven Spielberg. US 1993.

Mary Poppins. Robert Stevenson. US 1964.

Memento. Christopher Nolan. US 2000.

Minority Report. Steven Spielberg. US 2002.

Monty Python and the Holy Grail. Terry Gilliam und Terry Jones. GB 1975.

Predestination. The Spierig Brothers. AU 2014.

The Prestige. Christopher Nolan. GB/US 2006.

Psycho. Alfred Hitchcock. US 1960.

Rashomon. Akira Kurosawa. JP 1950.

Ratatouille. Brad Bird. US 2007.

Rope. Alfred Hitchcock. US 1948.

The Shining. Stanley Kubrick. US/GB 1980.

The Spanish Prisoner. David Mamet. US 1997.

Stagecoach. John Ford. US 1939.

Triangle. Christopher Smith. GB/AU 2009.

Twelve Monkeys. Terry Gilliam. US 1995.

Unforgiven. Clint Eastwood. US 1992.

The Wild Bunch. Sam Peckinpah. US 1969.

The Wrong Trousers. Nick Park. GB 1993.

Yella. Christian Petzold. DE 2007.

Bücher

Ich halte nicht viel von Vorsätzen fürs neue Jahr, aber für 2020 hatte ich mir vorgenommen, mehr zu lesen, was auch halbwegs geklappt hat. Es sind zwar nicht unendlich viele Titel, aber angesichts der Tatsache, dass ich auch Mammutwerke wie Kim Stanley Robinsons Three-Californias-Trilogie und Dietmar Daths theoretiscer Wälzer Niegeschichte (zu dem im Laufe dieses Jahres noch eine Rezension folgen sollte) geschafft habe, ist die Bilanz gar nicht so schlecht.

In der Sparte erzählende Literatur habe ich folgende Titel gelesen (inklusive abendlicher Vorlesestoff für den Nachwuchs):

Jane Austen: Pride and Prejudice.

Albert Camus: Der Fremde.

Albert Camus: Die Pest.

Raymond Chandler: Farewell, My Lovely.

Dietmar Dath: Niegeschichte: Science Fiction als Kunst- und Denkmaschine.

Per Olov Enquist: Der fünfte Winter des Magnetiseurs.

Hans Fallada: Kleiner Mann, Was Nun?.

Kurt Held: Die rote Zora und ihre Bande.

E.T.A. Hoffmann: Die Elixiere des Teufels.

Kazuo Ishiguro: The Remains of the Day.

Ben Lerner: 10:04.

Francesca Melandri: Alle, außer mir.

E.Y. Meyer: In Trubschachen: Roman Aus Dem Emmental.

Otfried Preußler: Krabat.

Kim Stanley Robinson: The Ministry for the Future.

Kim Stanley Robinson: Three Californias: The Wild Shore, the Gold Coast, and Pacific Edge.

Werner Rohner: Was möglich ist.

W.G. Sebald: Die Ringe des Saturn.

Karlheinz Steinmüller: Andymon.

Robert Louis Stevenson: Die Schatzinsel.

Ulrike Ulrich: Während wir feiern.

Jules Verne: Reise um die Erde in 80 Tagen.

Anders als beim Film stechen in der Sparte Literatur mit The Ministry for the Future und 10:04 für mich zwei Werke heraus. Die beiden Bücher sind sehr unterschiedlich – Nahzeit-SF im Falle Robinsons, metafiktionale Nabelschau bei Lerner –, aber sie haben gemeinsam, dass es sich in beiden Fällen nur noch begrenzt um traditionelle erzählende Literatur handelt.

The Ministry for the Future

Robinson hat schon vor einigen Jahren angedeutet, dass er das Ende seiner Laufbahn als Schriftsteller nahen sieht. Ich weiss nicht, ob The Ministry for the Future sein letzter Roman ist (derzeit arbeitet er an einem Sachbuch über die Sierra Nevada), aber es wäre ein würdiger Abschluss, denn in ihm kommen alle Themen zusammen, die den Autor seit Jahren beschäftigen: Klimawandel, Utopie, das Verhältnis von Wissenschaft, Politik und Wirtschaft, und die Frage, inwiefern gesellschaftliche Umwälzungen auf die Handlungen einzelner zurückgehen. Obwohl auch in The Ministry for the Future Robinsons typischer Optimismus spürbar wird, ist es wohl sein grimmigster Roman überhaupt. – Lösungen sind möglich, aber sie haben ihren Preis.

Stilistisch ist The Ministry for the Future zweifellos Robinsons radikalster Roman. Der Autor war schon immer ein entschiedener Verfechter des Infodumps als Teil einer spezifischen SF-Ästhetik, in diesem Buch treibt er dieses Prinzip nun auf die Spitze. Zwar gibt es einen zentralen Plot, dieser entpuppt sich bei genauerer Betrachtung aber als relativ handlungsarm (und ist gerade in seinen «Action-Passagen» auch eher schwach). Daneben gibt es zahlreiche Kapitel, in denen einfach Dinge referiert werden. Zum Beispiel wird die Funktion von Zentralbanken erklärt, oder ein Kohlestoff-Atom erzählt «aus seinem Leben».

Das Ergebnis ist eine seltsame Mischung aus Montageroman, Thriller und Sachbuch. Eigentlich ein unmögliches Ding, und ich bin nicht sicher, ob es an Robinsons erzählerischer Meisterschaft oder schlicht daran liegt, dass ich ohne fast alles, was er schreibt, grossartig finde (oder dass zentrale Teile des Romans in Zürich spielen), aber auf jeden Fall hat er es mal wieder geschafft, mich total in den Bann zu schlagen. Was soll man angesichts eines solchen Endes auch noch gross sagen?

we will keep going, we will keep going, because there is no such thing as fate. Because we never really come to the end.

10:04

Von Ben Lerner habe ich früher bereits Leaving the Atocha Station und The Topeca School gelesen, die mir beide sehr gefallen haben. 10:04 war dann aber eines der Leseerlebnisse, bei denen ich regelmässig vor Begeisterung laut aufgejubelt habe. Ich verzichte hier auf den Versuch, das Buch adäquat beschreiben, und belasse es bei der wenig aussagekräftigen Bemerkung, dass es zugleich eine selbstverliebte Nabelschau und eine sehr kluge Meditation über Kunst, die Zeit und das Leben ist. Und Back to the Future spielt darin eine zentrale Rolle!

Sachbücher

Zwar lese ich im wissenschaftlichen Alltag viel Fachliteratur, es gehört aber zu den Besonderheiten des akademischen Lebens, dass man nur die wenigsten Bücher vollständig von vorne nach hinten liesst. Folgende nichtliterarische Werke habe ich mehr oder weniger vollständig gelesen (meist, aber nicht immer im Zusammenhang mit konkreten Projekten bzw. Artikeln):

Rutger Bregman: Humankind: A Hopeful History.

Barbara Brodman und James E. Doan (Hg.): Utopia and Dystopia in the Age of Trump: Images from Literature and Visual Arts.

Michael Butter: »Nichts ist, wie es scheint«: Über Verschwörungstheorien.

Dietmar Dath: Niegeschichte: Science Fiction als Kunst- und Denkmaschine.

Albert Hofmann: LSD – mein Sorgenkind.

Stanisław Lem: Phantastik und Futurologie I+II.

Farah Mendlesohn: The Pleasant Profession of Robert A. Heinlein.

Uwe Timm: Der Verrückte in den Dünen: Über Utopie und Literatur.

Matthias Uhlmann: Die Filmzensur im Kanton Zürich. Geschichte, Praxis, Entscheide (siehe dazu meine Rezension).

Filippo Ulivieri und Simone Odino: 2001 between Kubrick and Clarke: The Genesis, Making and Authorship of a Masterpiece.

Ein dickes Ding: Dietmar Daths theoretisches Opus magnum