Ursprünglich erschienen im Science Fiction Jahr 2015.

Machen wir es kurz: Interstellar ist – hymnischen Rezensionen wie jener von Dietmar Dath zum Trotz – kein guter Film. Es ist im besten Fall ein missglückter Film, was nicht das Gleiche ist wie ein schlechter. Missglückt bedeutet ja, dass man beim Versuch, etwas Ansehnliches zu schaffen, gescheitert ist. Ein gewisses Potenzial wäre also vorhanden. Ein schlechter Film dagegen ist ganz einfach – schlecht.

Wie man Interstellar bewertet, hängt wohl unter anderem damit zusammen, wie man das bisherige Schaffen von Regisseur Christopher Nolan einschätzt. Ist Nolan tatsächlich das große Genie des zeitgenössischen Mainstream-Kinos, als das er seit seiner Batman-Trilogie mancherorts gefeiert wird? Obwohl ich mich seinerzeit auch vom The Dark Knight-Hype anstecken ließ, bin ich mittlerweile etwas skeptisch geworden, was Nolans Qualitäten betrifft. Schon bei The Dark Knight Rises (USA 2012), vor allem aber bei Inception (USA 2010) schienen mir Anspruch und Ergebnis deutlich auseinanderzuklaffen. Nolans Filme sind gut darin, sich smart zu geben, halten einer genaueren Analyse aber oft nicht stand. So verwendet der Regisseur in seinem Traum-Einbruch-Film unglaublich viel Zeit darauf, ein kompliziertes Regelwerk zu etablieren, nur um sich dann im entscheidenden Moment keinen Deut um die zuvor errichteten Leitplanken zu scheren.

Nur scheinbar ausweglos: Der Limbo in «Inception».

Am gefährlichsten, so erfahren wir früh, ist der Bereich des Limbos, denn aus diesen Traumuntiefen kehrt kein Sterblicher zurück. Denkste! Als es drauf ankommt, kann der von Leonardo DiCaprio gespielte Dominick Cobb dann doch wieder aus dem Limbo aufsteigen. In einem Film, der so offensichtlich clever sein möchte wie Inception, ist ein derartiger Deus ex Somnium ein Kapitalverbrechen.

Schön anzuschauen sind Nolans Filme allemal, sie sind aber oft deutlich weniger raffiniert, als sie vorgeben. Und das scheint mir denn auch die Hauptschwäche des Briten: seine philosophisch-intellektuellen Ambitionen. Nolan ist primär Bild-Handwerker und nicht Denker. Dass praktisch alle seine Filme im Innersten um die glückliche Zusammenführung einer Familie kreisen, trägt auch nicht unbedingt zu ihrer Qualität bei.

Das soll nicht heißen, dass Interstellar keine interessanten Ansätze enthielte. Wenn Philip Theisohn, Professor für Literaturwissenschaft und Experte für Außerirdischen-Literatur, schreibt, dass der Film zeige, was es bedeutet, »außerirdisch zu werden«, spricht er in der Tat ein zentrales – und potenziell auch ertragreiches – Motiv des Films an. Kann der Mensch noch Mensch sein, wenn er sein angestammtes Habitat verlässt? Sind wir zur Eroberung des Alls bestimmt, oder müssen wir uns damit abfinden, dass die Menschheit ihre winzige Ecke im Universum nie verlassen wird?

Die Wiedergeburt als Weltraum-Embryo.

Zwei große Klassiker des SF-Kinos, mit denen Interstellar nicht zufällig immer wieder in Verbindung gebracht wird, haben sich bereits mit dieser Frage auseinandergesetzt, und beide kommen zu einem nicht sonderlich positiven Schluss. Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey (US/GB 1968) endet mit der Transformation des Astronauten David Bowman zum Astral-Embryo. Das kann man zwar positiv verstehen, als Überwindung menschlicher Begrenzungen – der im Film mehrfach erklingende Zarathustra lässt grüßen –, im Grunde ist das Fazit aber ernüchternd und passt so gar nicht ins Zeitalter der Weltraumbegeisterung, in dem der Film entstanden ist: Der Mensch kann das All nur erobern, wenn er aufhört, Mensch zu sein.

Am Ende kehrt der Protagonist von «Solaris» heim.

Andrei Tarkowski kommt in Solaris (SU 1972), der oft als Gegenentwurf zu Kubricks Weltraum-Epos verstanden wird, zu einem ähnlichen, wenn auch gewissermaßen nach innen gekehrten Schluss: Sein Protagonist Kelvin entdeckt am Ende auf dem rätselhaften titelgebenden Planeten sein Elternhaus. Der Weg in die unendlichen Weiten des Kosmos führt letztlich doch wieder zu uns selbst. Oder in den Worten Stanisław Lems, dessen literarische Vorlage bei allen Unterschieden in dieser Hinsicht einen vergleichbaren Ton anschlägt: »Menschen suchen wir, niemanden sonst. Wir brauchen keine anderen Welten. Wir brauchen Spiegel. Mit anderen Welten wissen wir nichts anzufangen.«

Was bei Lem in erster Linie eine Kritik an unserer Unfähigkeit ist, unsere anthropomorphen Kategorien hinter uns zu lassen, wird bei Tarkowski auf das Individuum heruntergebrochen. So sehr sich die Tonlage von Buch und Film auch unterscheidet, das Resultat bleibt das gleiche: Das All ist kein Ort, in dem die Menschheit heimisch werden kann, es ist uns grundlegend fremd. So gesehen wäre 2001 dann doch die optimistischste Variante, denn hier ist eine Kontaktaufnahme möglich – wenn auch um den Preis des Menschseins.

Nolan schlägt einen anderen Ton an. Der Ausspruch des Protagonisten Cooper, der als Tagline für den Film fungiert, sieht den Menschen in der Rolle des Entdeckers und ist darin deutliches Echo auf den amerikanischen Frontier-Mythos: »Mankind was born on Earth. It was never meant to die here.« Allerdings folgt Interstellar diesem Entdecker-Ethos weitaus weniger konsequent, als man meinen würde. Denn im Grunde vereinigt der Film die Positionen von 2001 und Solaris: Im Innern des Schwarzen Lochs findet Cooper sich selbst respektive seine Tochter Murphy – und zugleich eine Menschheit, die so unvorstellbar weit avanciert ist, dass sie Raum und Zeit nach Belieben manipulieren kann. Und hier liegt auch das zentrale – wenn auch längst nicht das einzige – Problem des Films: Er will alles auf einmal sein. Das ganz große kosmische Abenteuer und die Rückkehr an den heimischen Herd. Interstellar verschränkt das »To boldly go where no man has gone before« von Star Trek mit dem »There’s no place like home« aus The Wizard of Oz.

Das Verhalten der Übermenschen der Zukunft wirft dabei einige Fragen auf: Wenn sie in der Lage sind, ein Wurmloch in unserem Sonnensystem zu installieren und zudem ein Schwarzes Loch mit einer fünfdimensionalen Bibliothek möblieren können, müssten doch eigentlich einfachere Wege der Kontaktaufnahme möglich sein. Warum eine derart komplizierte Konstellation, die nur dann funktioniert, wenn Cooper in den vermeintlich sicheren Tod geht?

In der fünfdimensionalen Bibliothek.

Ist das ein Test der intergalaktischen Bibliothekare? Falls ja, wäre das ziemlich dumm, denn die Existenz der Zukunft hinge dann davon ab, dass sich Cooper opfert. Hätte die Crew der Endurance einen anderen Weg gewählt, wäre das Intermezzo auf Manns Planet anders ausgegangen, dann wäre Cooper gar nie auf die Idee gekommen, sich als Schwarzes-Loch-Springer zu versuchen. Und schließlich: Was wäre geschehen, wenn nicht Cooper, sondern ein anderer Astronaut in das Schwarze Loch gestürzt wäre? Wäre er dann auch in der kosmischen Bibliothek gelandet? Obwohl es nie explizit gesagt wird, macht es doch den Anschein, als sei dieser extradimensionale Raum, von dem aus Cooper mit seiner Tochter kommuniziert, einzig für ihn geschaffen worden. Kaum hat er seine Aufgabe erfüllt, zerfällt der Tesserakt bereits wieder. Jeder andere Mensch wäre hier wohl aufgeschmissen gewesen.

Freilich – mit derartigem spitzfindigen Nachbohren kann man auch den schönsten Filmplot zerlegen. Was diese Fragen aber offenbaren, ist, dass das Weltall von Interstellar ganz auf Cooper zugeschnitten ist. Der Film erzählt nicht von einem von physikalischen Gesetzen beherrschten Kosmos, sondern von einem solipsistischen Universum.

Wie David Wittenberg in seiner lesenswerten Studie zum Zeitreise-Motiv festhält, haben Geschichten, die mit dem Zeitreise-Paradox spielen, oft die Tendenz, das gesamte Raum-Zeit-Gefüge auf eine einzige große Ego-Show zu reduzieren, bei der am Schluss alles darauf hinausläuft, dass das, was geschieht, einzig deshalb passiert, weil es geschehen muss respektive schon immer geschehen ist: »Within time travel paradox stories, the historical past tends to preserve or to protect itself, even to ›heal‹ itself when necessary, but in any case to persist as either what is or what it was supposed to have been.« Beispielsweise schickt John Connor in The Terminator (US 1984) Kyle Reese in die Vergangenheit, damit dieser Johns Mutter Sarah schwängern kann. So wie John sich indirekt selbst zeugt, erschaffen sich auch Interstellars Menschen der Zukunft mit der Hilfe von Cooper und Murphy; erst die Informationen, die Cooper seiner Tochter übermittelt – nicht näher spezifizierte »quantum data« –, ermöglichen eine Besiedelung des Alls und somit die Rettung der Menschheit. Diese Art von Selbstzeugung, die man als religiöses Konzept oder als kindliche Allmachtsphantasie verstehen kann, ist in der SF also durchaus nicht ungewöhnlich. Wittenberg bezeichnet Zeitreise-SF denn auch als eine

metaliterature of Oedipus and Narcissus, a literature about encountering (or reencountering) oneself, about meeting (remeeting) one’s progenitors, about negotiating (or renegotiating) one’s personal and historical origins.

Das Problem bei Interstellar ist, dass der Film vorgibt, etwas ganz anderes zu erzählen: nämlich eine Geschichte kosmischer Exploration, ein Staunen über die Wunder des Universums. In Wirklichkeit geht es aber immer nur um Cooper und um Harmonie in Murphys Kinderzimmer.

Weltformel oder Liebeszauber?

Wir haben es hier mit zwei grundverschiedenen Welt-Vorstellungen zu tun. Auf der einen Seite ein den Gesetzen der Kausalität folgendes Film-Universum, in dem findige Helden handfeste Probleme bewältigen müssen, auf der anderen Seite Coopers in sich gekrümmter emotionaler Innenraum. Besonders störend ist dabei, wie der Film diese beiden Welten zusammenkleistert: indem er Liebe zur physikalischen Größe erklärt. Der Monolog von Anne Hathaway, in dem sie dafür plädiert, Liebe als physikalisches Phänomen zu verstehen, ist ein Tiefpunkt des Films – und zugleich essenziell für seine Konstruktion.

Wohlverstanden: Ich habe kein Problem mit der Vorstellung, dass eine hoch spezialisierte und jahrelang für ihre Mission ausgebildete Physikerin wie die von Hathaway dargestellte Amelia Brand ein emotionales Wesen ist. Tatsächlich finde ich die Idee, die heroischen Astronauten mit ganz menschlichen Schwächen zu versehen – Brand will zu ihrem Geliebten Edmund, Mann hält die Einsamkeit nicht aus und wird deshalb zum Lügner und Mörder, Cooper hat wegen Murphy ein schlechtes Gewissen –, grundsätzlich vielversprechend. Womit ich allerdings große Mühe habe, ist, dass eine Physikerin allen Ernstes einen Satz wie »Love is the one thing that transcends time and space« von sich gibt, ohne anschließend vor Scham in den Boden zu versinken. Brand mag sich nach Edmund verzehren, sie mag dafür sogar die Mission aufs Spiel setzen – obwohl das kein gutes Licht auf das psychologische Training der NASA werfen würde –, dass sie die Liebe zu jener Kraft erklärt, die das Raum-Zeit-Gefüge zusammenhält, glaube ich aber schlichtweg nicht.

Cooper und Murph: Die Liebe, die die Welt im Innersten zusammenhält.

Für die Gesamtkonstruktion des Films ist diese Herleitung der Liebe als fehlendes Element einer Weltformel allerdings entscheidend. Denn auch wenn es der Film nicht explizit sagt – die Kraft, die es Cooper ermöglicht, im Tesserakt mit seiner Tochter in Kontakt zu treten, ist natürlich die Liebe. Nur weil Papi seinem Töchterchen die Treue hält, kann die Menschheit das All erobern. Weil es so schrecklich ist, zitiere ich hier die Erklärung der Website Den of Geek!, die mir ganz im Sinne des Films scheint:

The futuristic humans knew that it was Murphy Cooper who saved them with an equation, and they made sure that she could do it by communicating with her in the only language that is universal: a parent’s love.

Spätestens hier überschreitet Interstellar unwiderruflich die Grenze zwischen prätentiösem Zeitreise-Film und pseudowissenschaftlich verbrämtem Esoterik-Kitsch. Nolan erzählt nichts anderes als eine aufgemotzte Version von Ghost (USA 1990); ohne Demi Moore und ohne Töpferszene, dafür aber mit viel Hardware. Das wirklich Ärgerliche an dieser Konstruktion ist noch nicht einmal ihre klebrige Süßlichkeit, sondern dass sie als besonders raffinierter Plot-Twist verkauft wird.

Ebenfalls irritierend ist die Vehemenz, mit der das Marketing die angebliche wissenschaftliche Grundierung des Films hervorgehoben hat. Wie mittlerweile wohl jeder SF-Interessierte mitgekriegt hat, fungierte der Astrophysiker Kip Thorne als Berater des Films. Tatsächlich geht das Projekt ursprünglich auf ein Treatment zurück, das Thorne mitverfasst hat. Entsprechend ist er auch als Executive Producer des Films aufgeführt.

Wie Thorne in dem begleitend zum Film erschienenen Buch The Science of Interstellar ausführt, legte er bei der Entwicklung des Stoffes schon früh zwei Regeln fest:

- Nothing in the film will violate firmly established laws of physics, or our firmly established knowledge of the universe.

- Speculations (often wild) about ill-understood physical laws and the universe will spring from real science, from ideas that at least some »respectable« scientists regard as possible.

Ohne Thorne, der unbestritten Verdienste als Wissenschaftler hat, zu nahe treten zu wollen: Nach meinem Dafürhalten sind diese beiden Regeln großer Unsinn und letztlich wenig mehr als Marketing-Gewäsch.

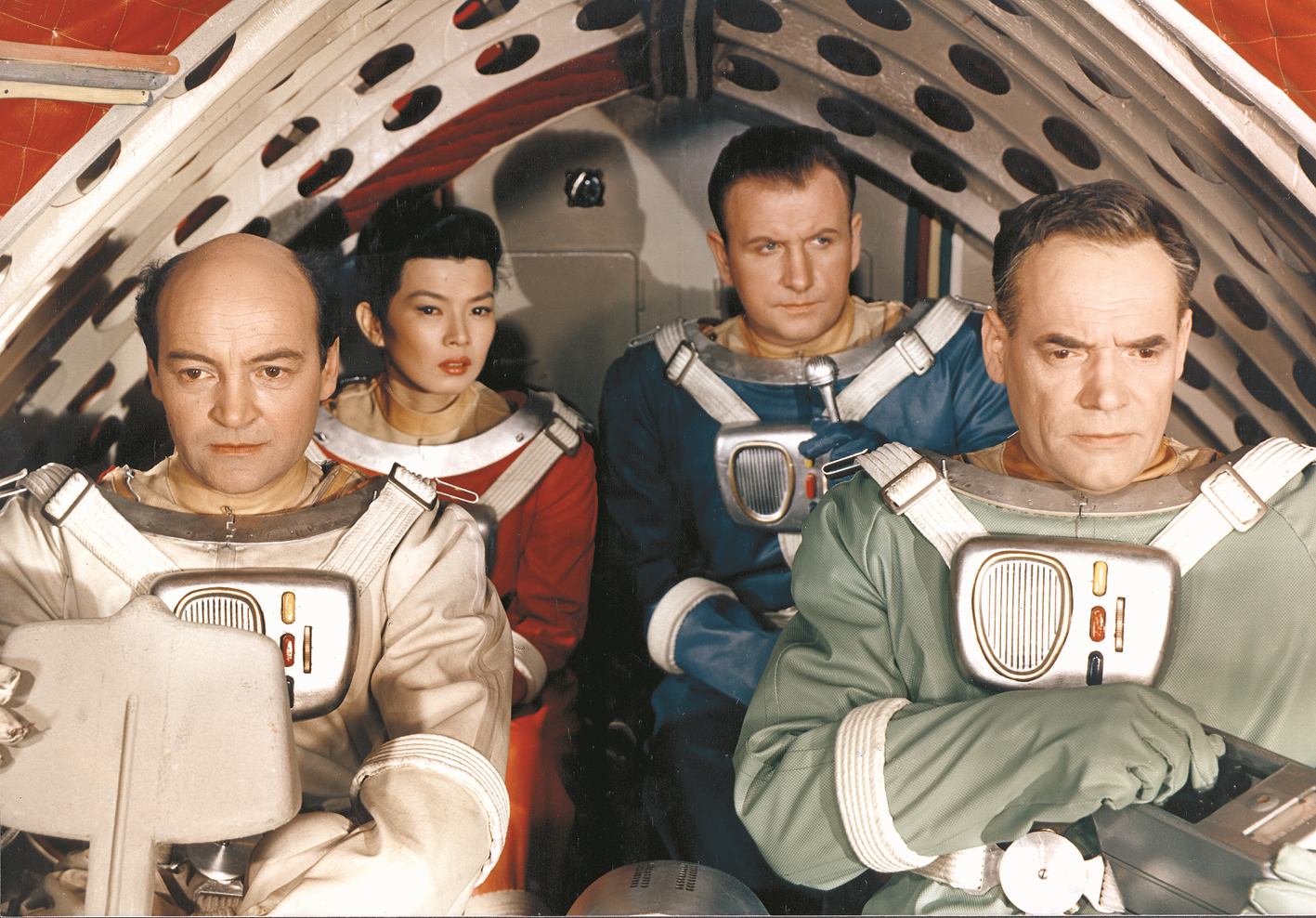

Realismus und Plausibilität sind keine absoluten Werte, sondern werden einerseits durch unser Vorwissen, andererseits aber auch maßgeblich über die Haltung eines Films gesteuert. Jeder Film – und jeder Roman – errichtet seine eigene Welt mit ihren spezifischen Regeln. Niemand beschwert sich darüber, dass die Figuren in einem Musical zu singen und zu tanzen beginnen oder dass James Bond jedes noch so haarsträubende Abenteuer unbeschadet übersteht. Dass wir solche »unrealistischen« Eskapaden akzeptieren, hängt vom Tonfall ab, den ein Film anschlägt, davon, wie er sich und seine Welt präsentiert. Oft spielen Genres und deren Konventionen eine wichtige Rolle. Genres fungieren in der Kommunikation zwischen Filmemacher und Publikum als eine Art Kürzel: Als Zuschauer weiß ich, dass in einem Western andere Regeln gelten als in einem SF-Film (was nicht heißt, dass man die beiden nicht miteinander kombinieren kann), folglich muss der Film nicht alles erklären, sondern kann gewisse Dinge voraussetzen. Dabei sind diese Regeln keineswegs festgeschrieben, sondern historisch und je nach kulturellem Hintergrund wandelbar: Fritz Lang ließ seine Astronauten in Die Frau im Mond (DE 1929) noch ohne Raumanzug auf der Mondoberfläche spazieren. Heute würde das niemand mehr wagen. Einerseits wissen wir, dass es auf dem Mond keine Atmosphäre gibt, andererseits ist der Raumanzug ein fest etabliertes, ikonisches Motiv der SF.

Dass SF keineswegs streng wissenschaftlich zu sein hat, sondern dass sie primär den Anschein wissenschaftlich-technischer Plausibilität erzeugen muss, ist im Grunde offensichtlich. Uns allen ist bewusst, dass geläufige SF-Motive wie Zeitreisen, Wurmlöcher und Fortbewegung mit Überlichtgeschwindigkeit unmöglich sind. Daran ändern die von den Medien regelmäßig verbreiteten Meldungen nichts, dass ein Forscherteam wieder einmal nachgewiesen hat, dass die Physik dieses oder jenes SF-Novum theoretisch doch zulassen würde. Denn als Nachtrag kommen jeweils sehr grundlegende Einschränkungen. So in der Art von: »Es wäre theoretisch möglich, die Lichtgeschwindigkeit zu überschreiten, praktisch wäre aber mehr Energie nötig, als das gesamte Universum zur Verfügung stellt.« Mit anderen Worten: Es bleibt unmöglich. Und falls es doch einmal möglich werden sollten, dann nicht auf Grundlage der uns heute bekannten physikalischen Gesetze.

Immerhin: Schön sieht es aus, das Schwarze Loch.

Durchblättert man The Science of Interstellar, zeigt sich nicht ganz unerwartet, dass die Sache mit der vermeintlichen Wissenschaftlichkeit nicht so einfach ist. Zur Frage, ob Wurmlöcher durchquert werden können, schreibt Thorne etwa, dass vieles darauf hindeute, dass dies nicht möglich sei, definitiv beantworten ließe sich das aber noch nicht. Für mich als Zuschauer spielt es aber überhaupt keine Rolle, ob die Reise durch ein Wurmloch komplett unmöglich, praktisch unmöglich oder bloß sehr unwahrscheinlich ist. Es ist SF, also akzeptiere ich Dinge wie ein Wurmloch. Ebenso wenig interessiert mich, wie akkurat die Darstellung eines Schwarzen Lochs ist, da ich ja ohnehin keine Möglichkeit habe nachzuprüfen, wie weit der Film sich von der Realität entfernt. Sich zu überlegen, welche Variable einer Gleichung wie manipuliert werden muss, damit ein Wurmloch theoretisch möglich wird, mag für Leute mit besonderem Interesse an Astrophysik interessant sein, für das Funktionieren der Geschichte ist es dagegen irrelevant. Für den Filmzuschauer ist einzig die Rolle in der Story-Mechanik wichtig, und allenfalls noch, ob das Schwarze Loch gut aussieht; zumindest Letzteres ist in Interstellar immerhin der Fall.

Diskussionen über das Wesen richtiger SF finde ich in aller Regel herzlich uninteressant. Die Geschmäcker sind nun einmal verschieden. Ob bunte Space Opera oder superharte Hard SF – entscheidend ist, dass ein Film innerhalb der Parameter bleibt, die er selbst etabliert, dass er in sich konsistent ist. Meine Kritik an Interstellar läuft denn auch nicht darauf hinaus, dass ich dem Film vorhalte, keine echte SF zu sein, sondern dass Nolan gleich in mehrfacher Hinsicht Etikettenschwindel betreibt. Der Film wuchert mit seinen wissenschaftlichen Pfunden, gibt sich unglaublich clever und raffiniert, kümmert sich letztlich aber kein bisschen darum. Am Ende wird der liebesgetriebene Tesserakt aus dem Hut respektive ins Schwarze Loch gezaubert, und alles ist gut. Nolan hat mit Interstellar ein Rührstück über die alles überwindende väterliche Liebe gedreht, traut sich aber offensichtlich nicht, dazu zu stehen.