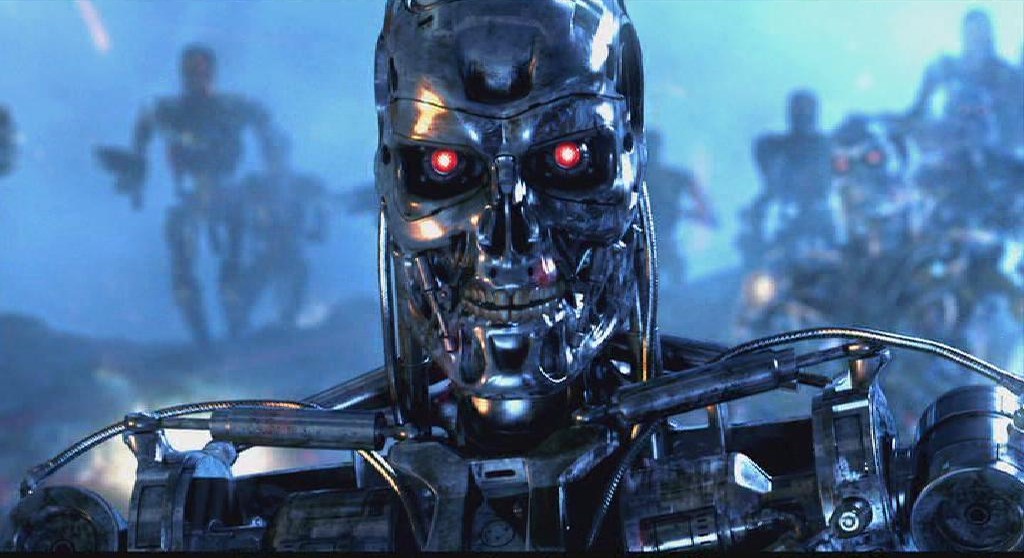

Dass Roboter eine Bedrohung für die Menschheit darstellen, wissen wir aus zahlreichen SF-Filmen und -Romanen. Doch in der Realität scheint die Gefahr nicht von Terminatoren auszugehen, sondern von vorderhand völlig harmlosen, durchaus nützlichen Maschinen. In jüngster Zeit sind mehrere Studien zur Arbeitswelt von morgen erschienen, und der Tenor ist dabei stets derselbe: Fortschritte in der Robotertechnik und bei intelligenten Systemen werden dazu führen, dass immer mehr Tätigkeiten nicht mehr von Menschen, sondern von zuverlässigeren und vor allem günstigeren Maschinen ausgeführt werden. Ein Beispiel: Eine Studie von Carl Benedikt Frey und Michael A. Osborne der Oxford University kommt zum Schluss, dass 47 Prozent der Stellen in den USA mittelfristig von computerisierten System übernommen werden könnten; eine auf dieser Studie aufbauende Untersuchung kommt für die Schweiz zu ähnlichen Zahlen.

Die Autoren der Oxford-Studie unterscheiden zwischen 702 verschiedenen Berufsgattungen und nehmen Einschätzungen vor, wie wahrscheinlich es ist, dass dereinst Maschinen die jeweiligen Aufgaben übernehmen. Nicht weiter erstaunlich, sind hoch repetitive Jobs, die weder besondere Kreativität noch soziale Kompetenzen voraussetzen, stärker bedroht als solche, bei denen Ideen oder der zwischenmenschliche Kontakt wichtig sind. Zuunterst auf der Liste tauchen Beschäftigungen wie Telefonverkäufer (wobei hier social skills doch eigentlich wichtig wären), Versicherungsangstellte sowie alle möglichen Arten von Servicetechnikern auf. Ganz oben auf der Liste und somit unersetzlich sind zahlreiche Berufe aus dem medizinischen und therapeutischen Bereich. Filmwissenschaftler sind in der Studie zwar nicht erwähnt, aber dennoch halbwegs beruhigend für mich: Für «writers and authors» beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass sie ersetzt werden nur 0.038 (wobei 0 «nicht computerisierbar» und 1 «computerisierbar» bedeutet).

Für sich genommen wäre diese Prognose nicht sonderlich alarmierend, schliesslich ist im Laufe der Geschichte so mancher Berufszweig verschwunden. Es gibt zumindest in unseren Breitengraden keine Weber und Spinner mehr, Züge fahren ohne Heizer und auch der Bedarf an Kutschern und Sattlern ist heute noch mehr sehr gross wie einst. Der grosse Unterschied der kommenden industriellen Revolution zu früheren sei aber, dass die wegfallenden Jobs nicht durch neue kompensiert werden. Die Gesamtmenge der verfügbaren Arbeit wird deutlich schrumpfen. Ob diese Voraussage zutrifft, ist freilich umstritten. Während das eine Lager darauf verweist, dass in der Vergangenheit zwar Berufszweige verschwanden, aber immer auch neue entstanden, ist die andere Seite überzeugt, dass die Situation dieses Mal grundsätzlich anders sei.1

Natürlich sind solche Prognosen stets mit Vorsicht zu geniessen sind; wenn uns die Geschichte etwas lehrt, dann, dass die Zukunft meist anders kommt, als man denkt. Und wenn ich mir anschaue, wie fehleranfällig Technik oft ist – gerade ist mir ein externe Festplatte abgerauscht –, dann bin ich doch ein bisschen skeptisch, ob die automatisierte Zukunft tatsächlich so viel zuverlässiger sein wird.

Ich möchte hier auch gar nicht auf die Stichhaltigkeit dieser und anderer Studien eingehen, sondern darauf, wie diese anscheinend unvermeidbare Zukunft wahrgenommen wird. Vielleicht täusche ich mich, aber mir scheint, dass diese Veränderung meist als negative dargestellt wird. Der Tages-Anzeiger etwa titelte diese Woche «Lernende Roboter als ‹grösste existenzielle Bedrohung›». Der eigentlich Artikel erweist sich zwar als weniger reisserisch, die Aussicht, dass viele Arbeiten dereinst von Maschinen übernommen werden, erscheint alles in allem aber als unerfreulich, als Problem.

Wenn in den nächsten 20, 30 Jahren, tatsächlich die Hälfte oder auch nur ein Drittel oder Viertel der heute existierenden Arbeitsplätze verschwinden würde, dann wäre das für den Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, in der Tat eine verheerende Entwicklung. Steuereinnahmen würden zurückgehen, zugleich wären viel mehr Menschen mangels Stelle auf Unterstützung angewiesen. Unsere aktuellen Einrichtungen wären kaum in der Lage, diese Entwicklung aufzufangen.

Allerdings ist unser aktuelles System nicht das einzig mögliche, und deshalb lohnt es sich, mal einen Blick in die utopische Literatur zu werfen. Dabei zeigt sich, dass die Reduktion der Arbeitszeit zu den grossen Konstanten der Utopiegeschichte gehört. Dies beginnt bereits mit Thomas Morus’ Utopia. Auf der Insel Utopia arbeiten alle, zudem wurden zahlreiche überflüssige «Luxusberufe» abgeschafft. Es gibt somit weniger Arbeit, die auf mehr Leute verteilt wird. Das Ergebnis: Auf Utopia muss jeder Einwohner nur sechs Stunden pro Tag arbeiten. Bei Morus erscheint dies selbstredend als etwas durch und durch Positives; in der Freizeit bilden sich die Utopier weiter, treiben Sport, frönen der Künste.

Dieses Muster zieht sich durch die ganze Utopiegeschichte. Zum Beispiel führte der englische Sozialist und Reformer Robert Owen in seiner utopischen Siedlung New Lanark den Zehnstunden-Tag ein, was zwar mehr ist als bei Morus, angesichts des damals üblichen 14-Stunden-Tages aber bereits eine sichtliche Verbesserung darstellte (später forderte Owen dann den Acht-Stunden-Tag). In Edward Bellamys Looking Backward: 2000–1887 (1888) wiederum wird man bereits im Alter von 45 Jahren in Rente geschickt.

Das sind nur drei Beispiele, es liessen sich zahlreiche weitere anführen. – Wenn man die utopische Literatur als Indiz dafür nimmt, welche Vorstellungen sich die Menschen zu unterschiedlichen Zeiten von einem besseren Leben machten, dann scheint der Wunsch nach weniger Arbeit deutlich häufiger zu sein als der nach längeren Arbeitstagen.2

Die Sorge, dass wir dereinst zu wenig Arbeit haben, hat auch auf einer individuellen Ebene etwas Absurdes. Zumindest in meinem Umfeld höre ich andauernd, wie sehr die Leute überlastet sind, dass sie mit der schieren Menge an Arbeit kaum noch nachkommen. E-Mail und Mobiltelefone haben längst dazu geführt, dass die Arbeitszeit immer mehr in die Freizeit überschwappt, die Folgen kennen wir alle, der Burnout ist mittlerweile zur regelrechten Volkskrankheit geworden. Und da soll die Aussicht, dass weniger Arbeit auf mehr Leute verteilt werden muss, nicht erfreulich sein?

Obwohl ich alles andere als ein bedingungsloser Anhänger von Fredric Jameson bin, scheint mir in solchen Momenten seine Diagnose, dass wir schlicht unfähig sind, eine Alternative zum aktuellen (kapitalistischen) System zu denken, durchaus stichhaltig. Was Martin Ford in einem Buch als Rise of the Robots (interessant, wie da wieder das bedrohliche SF-Vokabular in Spiel kommt) bezeichnet, ist nur dann ein Problem, wenn wir auf Biegen und Brechen an der 40-Stunden-Woche festhalten. Aber dazu gibt es eigentlich keinen Grund. Ich habe «kapitalistisch» zu Beginn dieses Absatzes ganz bewusst in Klammern gesetzt, denn das Wirtschaftssystem hat mit der Frage der durchschnittlichen Arbeitszeit ja nichts zu tun. Zumindest wäre mir nicht bekannt, dass die freie Marktwirtschaft (oder wie immer man unsere Wirtschaftsordnung bezeichnen will) nur funktionieren kann, wenn jeder an fünf Tagen in der Woche acht Stunden arbeitet.

Die politische Entwicklung geht bei uns allerdings in eine andere Richtung. Zumindest in der westlichen Welt reden momentan alle davon, dass ein Anheben des Rentenalters angesichts des demographischen Wandels unausweichlich sei. Am Ende soll der Einzelne also noch mehr arbeiten. Wenn sich die Prognosen bewahrheiten und dereinst die Roboter übernehmen, wird diese Strategie kaum aufgehen. Wenn der Kuchen dauerhaft kleiner wird, muss er neu verteilt werden. Dann muss das Verhältnis von Lohn, Arbeitszeit und Lebenshaltungskosten so justiert werden, dass man zum Beispiel auch mit 20 Stunden Arbeit pro Woche leben kann.

Es wäre interessant, das mal durchzurechnen; zwar müssten bei so einem Modell die Löhne markant steigen, da die Menschen über viel mehr Freizeit verfügten, würde aber auch der Konsum zunehmen. Zugleich sollten dank Automatisierung auch die Herstellungskosten für Güter sinken. Einfach wäre der Übergang zu einem solchen System sicher nicht, aber die Aussicht auf ein Leben mit massiv weniger Arbeitszeit ist eigentlich sehr erfreulich. Die Utopien wissen das freilich schon lange.

Update: Die NZZ am Sonntag hat in der letzten Ausgabe ebenfalls einen Artikel zum Thema veröffentlicht. Der Autor ist zwar darum bemüht abzuwägen, letztlich ist der Text aber – wie das Meiste, was zum Thema veröffentlicht wird – wenig mehr als ein Mischung aus spektakulären Beispielen und viel Ungewissheit. Und einmal mehr wird das mögliche Ergebnis – weniger Arbeit für alle – nicht als Chance, sondern als Problem wahrgenommen. Immerhin wird erwähnt, dass der hier bereits genannte Martin Ford in seinem Buch ein Grundeinkommen fordert, um den drohenden Erwerbsausfall abzufedern.

In René Clairs À Nous la Liberté (1931) sind die Arbeiter dank einer vollautomatisierten Fabrik von jeglicher Arbeit befreit. Einen Umstand, den sie durchaus zu geniessen zu scheinen.

- In einem Paper der Bank of America Merril Lynch ist dieser Punkt deutlich offener formuliert: «The limiting case here would be general purpose robots that are effective substitutes for human labor but at a fraction of the cost. In that case, widespread unemployment could be an outcome – it depends on whether there develops a large enough sector in the economy where humans have a comparative advantage. This could be the arts and entertainment, or personal care services, or areas that involve deeper analytical thinking that is not amenable to existing forms of AI. The transitions from agriculture to manufacturing, and then manufacturing to services, were feared by some to result in mass unemployment. What happened instead is that some old jobs gradually disappeared as technological progress supplanted them, while new – often unanticipated – jobs arose in their place. This was not always ideal for individual workers, who may have found it very difficult or near impossible to make the kind of transitions needed to gain new work, but overall neither of these transitions caused a massive rise in unemployment. The same may well be true for the next transition.» Siehe dazu auch den Artikel von Steve Denning auf Forbes.com.[↩]

- Eine Ausnahme dürfte William Morris’ News from Nowhere darstellen. Da es bei Morris keine entfremdeten Tätigkeiten mehr gibt und jeder mit Inbrunst bei der Arbeit ist, ist der Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit bis zu einem gewissen Grad aufgehoben.[↩]